Qu'étions-nous, que sommes-nous, qu'allons-nous devenir ?

J’utilise l’histoire de ma région, la Wallonie, pour comprendre le comportement humain et valider ma théorie.

Comme je le détaille ailleurs,

CRÉVOP,

l’humain n'a jamais changé. Il n'est qu'individualiste et opportuniste.

Le but de cette recherche est, avant tout, personnel. Je veux me prouver qu’il m’est inutile de nuire à ma santé, en cherchant à changer le cours

des choses.

2 paramètres, le pouvoir et la richesse, influencent ce cours.

La religion est une forme de pouvoir. Toutefois, son rôle est tellement important, chez nous, qu'il mérite d'être souligné.

Chaque époque fait l'objet d'un chapitre où je décris les changements initiés.

Je termine par une conclusion irréfutable.

Les détails se trouvent dans Wallonie Détails.

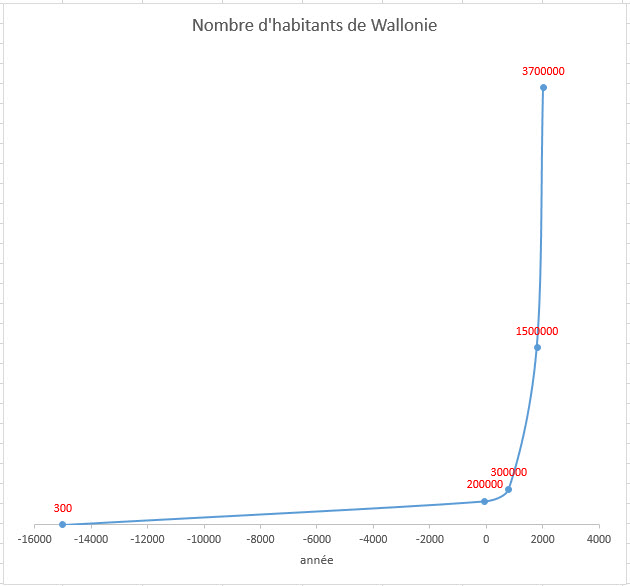

La croissance démographique wallonne, de -15 000 à 2 025

Il faut garder à l'esprit que la croissance démographique influence, voire déclenche, des phénomènes sociaux.

300 chasseurs-cueilleurs n'intéragissent pas comme 200 000 Celtes, arrivée de J.C., ou 300 000 sujets de Charlemagne, ou 1 500 000 envahis par les révolutionnaires

français, ou 3 700 000 Wallons de 2025.

L’homme de Spy, le visiteur préhistorique le plus illustre de Wallonie, en -36 000

De -15 000 à -5 400.

Avec trop peu de richesse, sans propriété, le pouvoir et la religion sont faibles.

Tous sont, à peu près, égaux et solidaires.

Avec si peu de gens, le nombre de sous-chefs est quasi nul.

Les ingrédients sont réunis, dès le départ, mais le chef n'a pas encore choisi la recette.

L'évènement suprême

De -5 400 à -400.

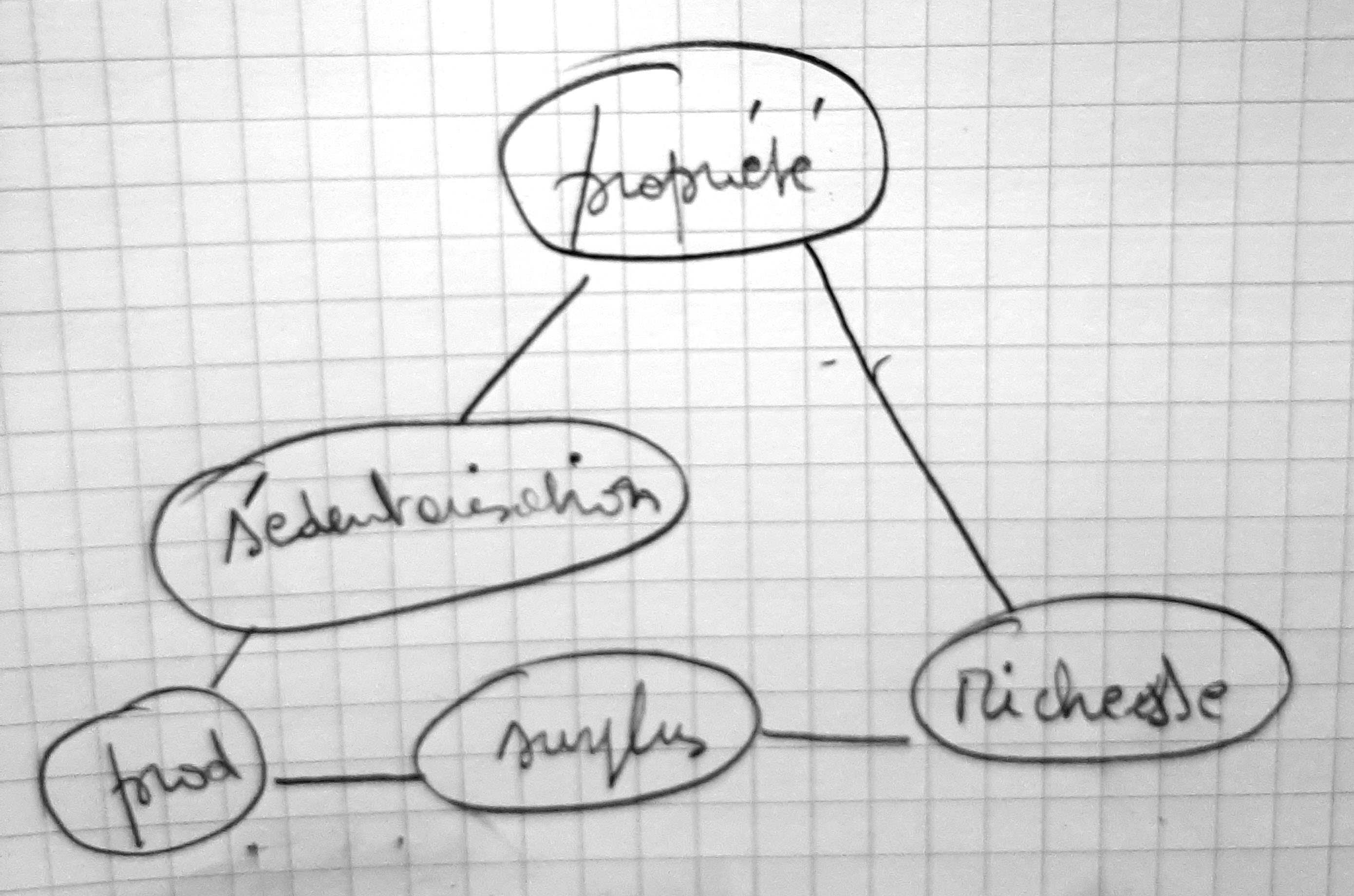

La production agricole permet la sédentarisation et entraîne la propriété.

La production agricole excédentaire engendre des surplus et de la richesse.

Propriété et richesse excitent le pouvoir. La religion reste discrète.

Les grands propriétaires terriens prennent les rennes qu'ils garderont définitivement.

Comme la population augmente et qu'on ne peut tout faire seul, le nombre de sous-chefs augmente.

Le chef a choisi. C'est le début de la cuisson et il reste des épices à ajouter plus tard.

De -400 à -50.

Utilisation de la religion comme source de revenus et mode de vie.

Les grands religieux prennent les rennes qu'ils garderont définitivement.

Il n'y a pas d'antagonisme entre terriens et religieux, ce sont les-mêmes.

Comme la population augmente et qu'on ne peut tout faire seul, le nombre de sous-chefs augmente.

Ça mijote progressivement et le chef vient d'ajouter un ingrédient sensationnel.

Villa gallo-romaine

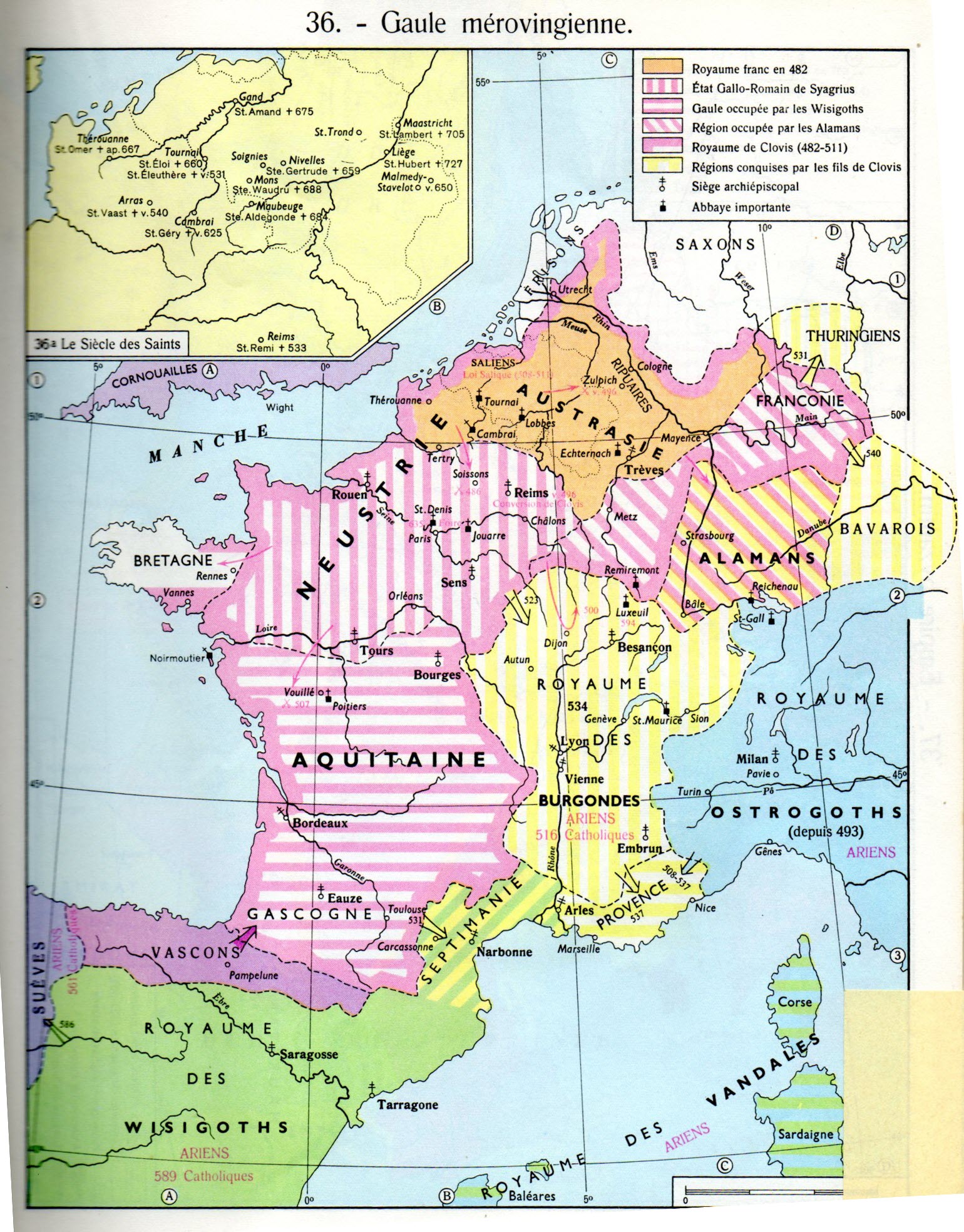

Le royaume des Francs créé par Clovis et agrandi par ses fils

L'empire carolingien

De 687 à 925.

Les membres successifs de cette famille:

dirigent l'église catholique à leur profit et

instaurent le système seigneurial.

La Wallonie est incorporée au Saint Empire

Évolution de 962 à 1806

De 925 à 1806.

Grâce à leur fortune, les bourgeois revendiquent et obtiennent des libertés.

Dans un deuxième temps les «grands» mettent la main sur les affaires communales.

Dans un troisième temps, les «petits» obtiennent, par la violence, de participer au pouvoir communal.

Vers la même époque, les villes opulentes, et influentes obtiennent, des garanties, de leurs princes territoriaux.

Pendant ce temps le petit peuple se voue à tous les saints pour éviter l'enfer.

1770-1789 Les seigneurs et grands bourgeois basculent vers la révolution industrielle. Début du capitalisme, des restructurations et baisses de salaire.

De 1794 à 1815. La victoire de Fleurus inaugure 20 années de présence française. Après 1 an de flottement pénible, la Wallonie est réunie à la France et divisée en 5 départements, futures province belges. L'abolition des privilèges, et l'expansion industrielle, profite surtout à la haute bourgeoisie urbaine. Malheureusement, l'épineuse question de la misère, de la pauvreté, demeure. L'annexion de la Belgique par la France révolutionnaire entraîne des changements fonciers majeurs, notamment la saisie et la vente des biens du clergé, créant une redistribution des terres au profit de la bourgeoisie et des paysans aisés. Les droits féodaux, pesant sur les paysans envers les seigneurs, sont supprimés et les terres libérées. Le cadastre

De 1815 à 1830.

Les droits seigneuriaux et ecclésiastiques n'ont pas été rétablis en 1815 lors du rattachement de la Wallonie (Belgique) à la Hollande sous Guillaume Ier ;

au contraire, le Royaume-Uni des Pays-Bas maintient l'essentiel des principes révolutionnaires français (égalité civile, abolition des privilèges, sécularisation),

mais suscite des tensions, notamment avec les catholiques et la bourgeoisie par sa politique autoritaire, ce qui mène à la Révolution belge de 1830.

J'aimerais vivre dans une société où chacun aurait une vie digne. Pour y arriver, il faudrait que, réellement, chacun bénéficie de la sécurité sociale en fonction de ses besoins et y contribue en fonction de ses moyens. Pour y arriver, il faudrait une volonté politique et un partage de la richesse. L'histoire de Wallonie montre que ça n'a jamais eu lieux et que ça ne pourra jamais avoir lieux. Dès lors, je suis sûr à présent qu'il m’est inutile de nuire à ma santé, en cherchant à changer le cours des choses.

Je suis en juillet 2025.

Du temps a passé depuis le début de cette enquête.

Je prends conscience que je n'en suis qu'au début ET que rien n'a changé pendant des siècles.

Quelles sont les constantes.

Une bande de puissants, religieux et autres, s'accaparent tous les pouvoirs pendant que les gueux triment et souffrent.

Je simplifie donc la suite.

Dans cette ligne du temps, je me contente de quelques jalons, pour soutenir mon attention et m'assurer de l'avancement.

HDM 37 887-930 L'Occident chrétien. L'Église corrompue, soumise aux princes, cherche à retrouver sa pureté. Très édifiant. À lire et relire sans modération.

Voici un extrait de la page 163.

Pour le paysan du Xe siècle, qui vit dans une masure et se nourrit bien souvent de racines et de glands, l'Évangile et son enseignement restent hermétiques.

Pourtant il croit. ll se rend à l'église, pour prier Dieu et implorer son pardon. Car, plus fort que sa foi et plus irraisonné aussi, un sentiment terrible l'habite,

la peur. Peur de la famine, des épidémies, de l'obscurité, des forces de la nature, des plus puissants.

Pour ces populations illettrées, primitives, tout est signe : les phénomènes dont les causes leur échappent (inondations, tempêtes, désordres célestes) semblent des

manifestations de puissances mystérieuses, qu'il faut se consilier par tous les moyens.

Sous-alimentés de façon chronique, les pauvres peuvent être en proie à d`effrayantes visions.

Les vieilles superstitions héritées du paganisme, mal enfouies sous quatre siècles de christianisation, surgissent très vite.

Les moines eux-mêmes peuvent se livrer à un trafic d'objets porte-bonheur, phylactères, amulettes, talismans,

on leur attribue une origine sainte pour expliquer leurs propriétés magiques, propres à contraindre les forces de la nature.

La crainte la plus effroyable est celle de la mort, la peur de l'enfer où le poids des fautes peut plonger à jamais le pécheur.

Cette peur est à l'orígine du culte des saints, qui prend alors une ampleur impressionnante.

De plus en plus nombreux sont ceux qui, en priant devant les reliques d'un saint lui demande de les protéger sur terre.

C'est exactement ce que je pense de toute religion, l'inculcation puis l'exploitation de superstitions.

HDLW p107 Le temps des principautés, des seigneuries et des villes.

À partir du 11ème siècle, les comtes profitent de la faiblesse royale pour exercer leur charge à leur compte, hérédité, captation des pouvoirs, des impôts,

des terres royales, des avoueries. Les avoués étaient le glaive d'opulents seigneurs fonciers, évêques et abbés.

En s'emparant d'une avouerie, un comte s'empare du territoire, et des paysans, du religieux, à l'exception du spirituel.

Les comtes les plus puissants annexes les faibles du voisinage et créent des principautés territoriales.

L'histoire des principautés wallonnes est passionnantes. Mariages, coups tordus, guerres à gogo. À lire p110.

La principauté épiscopale de Liège mérite un entrefilet. Elle fut construite par le roi pour échapper à l'hérédité. Le roi nommait l'évêque et gardait,

finalement, le contrôle du territoire. Les princes évêques de Liège maniaient le goupillon et le glaive. Victoire à la bataille d'Andenne, 1151, face au comte de Namur.

Victoire, face au duc de Brabant, 1229.

Si la principauté épiscopale de Liège survécut jusqu'en 1795, la nomination des évêques, à partir du 13ème siècle, fut assurée par le pape, au lieu de l'empereur.

Le rôle des évêques.

Les évêques, représentants de Dieu sur terre, étaient des personnalités charismatiques considérables.

Ils étaient, par surcroît, immensément riche, propriétaires de beaux domaines fonciers.

En outre, c’était l’empereur, considéré comme le véritable chef de l’église de son royaume, qui les nommaient.

Ils étaient, enfin, célibataires, donc incapables, juridiquement parlant, de transmettre les vastes possessions de leur église à un héritier.

À partir de la seconde moitié du 10e siècle, les empereurs, décidèrent d’enrichir davantage des évêques et de leur attribuer de nouveaux domaines,

des droits publics, et même des comtés entiers. en effet dans la Germanie du 10e siècle les charges publiques n’étaient pas encore devenues totalement héréditaires.

le souverain dans ce domaine disposait donc d’une marge de manoeuvre appréciable.

Ainsi naquit la principauté épiscopale de Liège.

p120 L'air de la ville

Le sol de W est riche et produit des surplus agricoles.

Tous les W n'ont pas leur place dans la campagne.

Les surnuméraires, forcés ou volontaires, se rassemblent dans des villes,

Tournai, Mons, Dinant, Bouvignes, Binche, Gembloux, Namur, Huy, Liège, où ils se livrent à des activités

principalement artisanales ou commerciales.

Le sous-sol contient fer, plomb, calamine, houille, calcaire, marbre, pierre bleus, derle.

La derle est une argile locale riche et de haute qualité, originaire principalement de la région d'Andenne en Belgique, utilisée historiquement dans l'industrie

céramique pour fabriquer de la porcelaine, des faïences et des pipes.

La calamine est un carbonate de zinc entrant dans la fabrication du laiton, spécialité de Huy, Dinant (dinanderies), Bouvignes.

Le drap, la toile, la laine, font le succès international de Huy, Nivelles, Mons, Ath, Tournai.

La W dispose aussi de voies de communication, fleuves, rivières, routes.

p121 Les libertés

Grâce à leur fortune, les bourgeois revendiquent et obtiennent des libertés. Dans un deuxième temps les «grands» mettent la main sur les affaires communales.

Dans un troisième temps, les «petits» obtiennent, par la violence, de participer au pouvoir communal.

Vers la même époque, les villes opulentes, et influentes, associées au clergé et à la noblesse, exigent, et obtiennent, des garanties, de leurs princes

territoriaux, en échange de leur appui financier.

Le chapitre de HDLW fourmille de détails passionnants.

HDM 38 930-980 Le Saint Empire Romain Germanique.

HDM 39 980-1021 La peur de l'an 1000, puis Hugues Capet.

Jusqu'en 1033, tout le monde a peur de la fin du monde. Juste après, la vie reprend son cours.

Au 11ème siècle, le pouvoir central est faible et les chatelains, potentats locaux, ont tous les droits. Lorsqu'ils en ont besoin, ils paient des

mercenaires, les chevaliers. Ceux ci reçoivent des terres et se comportent à leur tour en seigneurs.

Les commerçants et artisans, qui n'ont pas de place dans les campagnes, se regroupent dans des bourgs.

Le passage de la dynastie carolingienne à la dynastie

capétienne est le résultat

d'une longue histoire. Pendant plus d'un siècle, de la

mort de Robert le Fort (866)

à l'avènement d'Hugues Capet (987),

Les deux lignées règnent tour à tour.

Elles sont subordonnées toutes deux

aux intérêts des grands féodaux dont la

puissance ne cesse de croître.

Choisi et trahi, au gré des circonstances, par les autres grands, laïques et religieux, quel est le rôle du roi ?

Pas sûr que le peuple en ai conscience.

Tout n'est qu'un rapport de forces et un partage du pouvoir.

HDM 40 1021-1053 Les abbayes romanes. La superstition est d'une ampleur exceptionnelle. Les abbayes, couvents et églises envahissent le territoire.

Les puissants y casent leur descendance, les pauvres y trouvent un refuge.

HDM 41 1054-1096 Le pape et l'empereur. Pour mémoire, c'est aussi l'époque de Guillaume Le Conquérant.

C'est à cette époque que des papes reprennent le contrôle de l'Église Catholique, surtout des nominations de ses membres, et instaurent le célibat des

religieux.

HDM 42 1096-1147 Les deux premières croisades. La première croisade, la seule victorieuse, est conduite par Godefroid De Bouillon.

HDM 43 1148-1190 Les Plantagenêts en Angleterre. Ràs en Wallonie.

HDM 44 1191-1203 La France féodale. L'art gothique.

Du suzerain au souverain. Mise en place d'un gouvernement central. Le roi met tous ses subalternes au pas.

L'agriculture s'exporte et rapporte.

Les grands propriétaires terriens, catho ou pas, défrichent à tour de bras et débauchent la main d'oeuvre.

Les paysans «fidèles» font pression sur les «seigneurs» moins lotis et achètent leur indépendance. Le servage disparaît quasimment.

Les mêmes «seigneurs», moins lotis, concèdent des privilèges, monnayés ardamment, aux bourgeois et artisans des villes.

Dans le nord, proche de la Wallonie, certains s'insurgent et forment ce qu'ils appellent des communes. Ils obtiennent des franchises

qui suppriment des entraves au commerce.

HDM 45 1204-1223 La reconquête espagnole, sur les musulmans. Ràs en Wallonie.

HDM 46 1224-1250 La fin des Cathares. Frédéric 2. Ràs en Wallonie.

HDM 47 1250-1270 Saint Louis. Les ordres mendiants. Villes et marchands. Voir HDM 44.

Que dire, à ce stade ?

Les seigneurs et religieux maîtrisent l'agriculture qui est développée au max.

Ceux qui n'ont pas de place à la campagne se réunissent en bourgs et monnaient leurs services.

Sans possibilité de les maîtriser, les seigneurs et religieux doivent leur concéder du pouvoir.

Je note aussi que cette époque voit l'apparition des banquiers qui inventent des techniques de crédit et financent aussi les seigneurs, guerres et croisades.

HDM 48 1270-1308 Marco Polo. L'université. Philippe Le Bel. Les religieux maîtrisent l'enseignement et en sont les principaux bénéficiaires.

La Wallonie est peu concernée par ces 3 sujets.

HDM 49 1308-1328 Hors sujet.

HDM 50 1328-1356 La grande peste. La guerre de 100 ans. La conjoncture entraine des difficultés économiques et des révoltes, dans les campagnes et les villes.

HDM 51 1356-1380 La guerre de 100 ans. La Wallonie n'est pas impliquée.

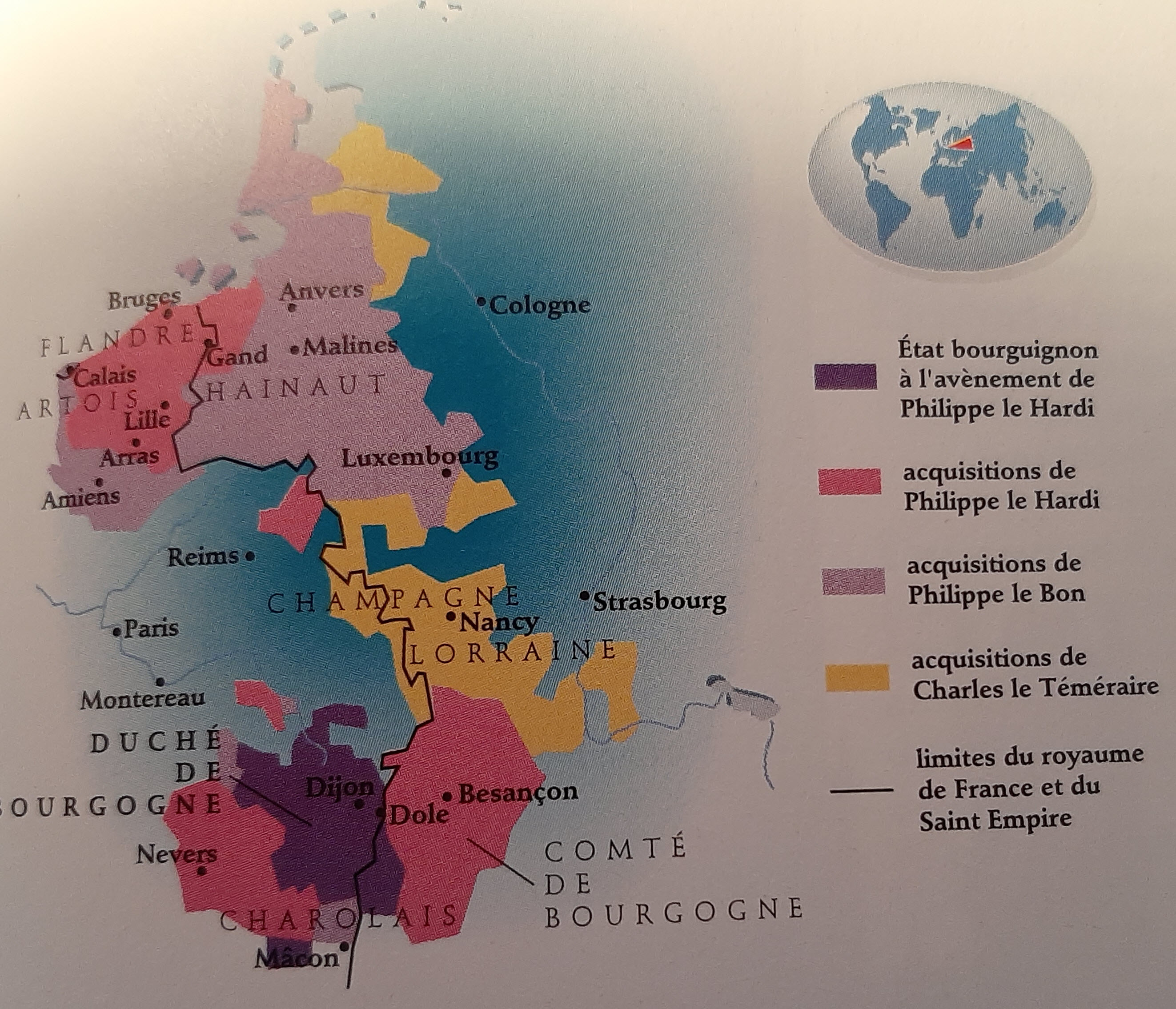

HDM 52 1380-1415 La guerre de 100 ans. La France est tiraillée en 3. Les Bourguignons étendent leur influence jusqu'au Pays-Bas, incluant la Wallonie.

Cette influence mérite d'être approfondie.

HDM 53 1415-1430 Fin de la guerre de 100 ans. L'emprise Bourguignonne sur la W semble de plus en plus forte.

Ça mérite d'être approfondi.

L'unification bourguignonne, 14 et 15ème siècles

HDM 54 1430-1453 Les ducs de Bourgogne.

Ça culmine et doit être approfondi.

1364 Philippe II, Le Hardi, fils du roi de France, reçoit la Bourgogne.

1383 Il épouse l'héritière de la Flandre, de l'Artois, d'Anvers et de Malines.

1419 Philippe Le Bon, annexe, achète et épouse. Il devient le plus riche seigneur d'Occident.

1435 Paix d'Arras. Philippe se réconcilie avec le roi de France et a, désormais, les coudéées franches.

La richesse du duché réside surtout dans les provinces du Nord, textiles, cuivre, minerais de fer, hauts fourneaux, port de Bruges, puis

d'Anvers, à partir de 1460. Bruges devient une place bancaire internationale, avec une succursale des Médicis.

1437 Bruges se mutine.

1453 Gand refuse de payer la taxe sur le sel.

Pression fiscale excessive, prolétariat mécontent né de l'industrie drapière.

1467 Charles Le Téméraire annexe Champagne et Lorraine.

1477 Tué à Nancy, le duché revient à la France et les provinces du Nord à l'Empire d'Occident, par mariage de sa fille.

HDLW Les guerres qui opposent Liège et Bourgogne saignent à blanc le pays mosan. Les villes principautaires doivent payer de très lourdes amendes de guerre,

avant d'être détruites.

Dinant est saccagée en 1466.

Huy, tenue pour traîtresse, est ravagée par les Liégeois en 1467.

Liège détruite, à son tour, par les Bourguignons, en 1468.

Tournai, saignée par son seigneur, le roi de France, et rançonnée par son ennemi, le duc de Bourgogne, entre en déclin à cette époque.

HDLW p152 1521 Les troupes de Charles Quint prennent Tournai et achèvent le rassemblement territorial de la future W.

Un des acquis marquants de l'époque bourguignonne est la permanence de l'impôt direct, dont la charge devient écrasante sous Charles Quint,

dépenses militaires.

Ressources :

Céréales, élevage (Herve), lin (nord Hainaut), forêt.

La plupart des terres sont propriétés de signeurs, ecclésiastiques ou laïques.

Houille. Souvent les puissantes communautés religieuses et les seigneurs sont seuls détenteur du droit d'exploiter et de concéder.

Industrie de la pierre dans le nord du Hainaut.

Le fer, Namur, Liège. Rivalités destructrices.

p161 Textile : lin, toile, tapisserie (Enghien, Ath, Mons).

HDLW p165 Ch9 Les Pays-Bas Esapgnols 1555-1659

l’intransigence des rois espagnols provoque une guerre civile et religieuse. Les principautés wallonnes subissent une double reprise en main

par l’église et le roi, des alliés indéfectibles. Les affres presque incessantes de la guerre pèsent sur l’économie et la société.

Philippe II nourrit des convictions religieuses profondes. Il a l’ambition de s’imposer comme le champion du catholicisme au plan international.

Le monarque voit aussi dans la religion romaine le nécessaire ciment, garant de la cohésion de ses Pays-Bas.

C’est la grande époque de l’Inquisition. Plusieurs centaines de personnes décapitées, trucidées, condamnées. La Wallonie connais-tu une importante

émigration religieuse.

Sur le terrain, le véritable agent de la Contre-Réforme est le doyen de chrétienté. Curé délégué par l’évêque, il visite chaque année les paroisses

de sa circonscription et établit un rapport détaillé sur l’état moral et matériel de la paroisse et la manière dont le clergé s'acquitte de ses

devoirs. Les réfractaires à la communion pascale, les pêcheurs publics et autres déviants sont dénoncés à l’officialité.

Former est aussi important que réprimer. La prédication, le catéchisme, l’enrôlement dans des confréries, la pratique de nombreux pèlerinage,

concourent au développement spirituel du peuple. L’enseignement élémentaire a pour finalité première d’éduquer à la religion.

En ville, des écoles dominicales, dont la fréquentation est obligatoire, remplissent le même rôle au bénéfice des jeunes mis très tôt au travail.

Là où le clergé paroissial ne suffit pas à la tâche, les Jésuites, les Capucins et les Récollets organise des missions, des campagnes de

christianisation.

L’État et l’Église contrôlent l’admission des sages-femmes, des maîtres d’école, des imprimeurs ou encore des tenanciers de l’état civil.

La fabrication du verre occupe quelques établissements qui produisent du verre plat, des bouteilles et des gobelets.

La toile de fond reflète une société inégalitaire où la précarité est le lot quotidien de la majorité. Le problème du paupérisme, de la mendicité et

du vagabondage est rendu plus aigu par la succession des guerres.

Pour l'Espagne de Philippe II, l'or des colonies, source de fabuleuses richesses, semble inépuisable. La Méditerranée cesse d'être le centre de

l'économie mondiale.

Carolingiens : villas, terres du maître (25% serfs), et fermes

Du 12ème au 16 ème siècle, les Bordelais étaient partisans du roi d'Angleterre qui interdisait la vente des vins de Buzet, tant qu'il restait des vins de Bordeaux. Je dois essayer de replacer ça dans le cadre du protectionnisme nécessaire au 21ème siècle.

Au 19ème siècle, les congés scolaire d'été dépendaient des vendanges et devaient être déterminés par les préfets. Ce n'est qu'au déclin de l'agriculture que les dates ont été définies au niveau national.

Dufays Prolétariat belge 19e siècle

1830-1850 Triomphe bourgeoisie, particulièrement en Belgique, faute de barrière historique ou gouvernementale.

Suffrage censitaire, la bourgeoisie monopolise la puissance publique, il n'y a que 3 % de votants.

La haute bourgeoisie est francophone.

Époque de révolution économique, individualisme et libre concurrence.

Inégalité juridique, livret ouvrier, l’employeur est cru sur parole et l’ouvrier doit prouver.

Les ouvriers ne parlent pas le français des bourgeois.

Cause économique : Capitalisme, réduction des salaires car nombre de travailleurs, hommes, femmes, enfants. Misère, pas de sécurité hygiène, nombre d’accidents du travail dus

aux machines dangereuses

Cherté des loyers car rareté à proximité des usines.

Alimentation chère. Paiement en nature d’où dépendance.

Mortalité très importante due a des épidémiess par manque d’hygiène et conditions sanitaires déplorables.

Analphabétisme par manque de scolarité.

12 à 14h par jour de travail.

Les libéraux sont anticléricaux et majoritaires jusqu’en 1884.

Les grands bourgeois sont doctrinaires, pour la liberté.

Les petits-bourgeois sont progressistes pour l’égalité l’égalité des chances et l’instruction.

Les catholiques sont pour la rechristianisation du prolétariat, l’enseignement contrôlé, avec cours de religion obligatoire.

Ils pensent que la pauvreté est un projet divin et qu’on peut aider par la charité.

1885 parti ouvrier belge. Il existe déjà des associations, embryons de syndicat, caisses d’entraide volontaire , système de type libéral. Le Parti ouvrier belge dénonce

l’exploitation par le travail la guerre le sexe.

1885, Congrès de Berlin, partage de l’Afrique

1873 deuxième partie de la révolution industrielle électricité, protectionnisme.

1914 est une guerre économique avec les États-Unis et l’Allemagne en croissance, la France et l’Angleterre en déclin.

Quelques notes, à replacer, à propos de la W, 2ème moitié du 20ème siècle. 1963 frontière linguistique. W est une plaque tournante au N-O de l'E, gds axes de comm, entre gdes zones industrielles et ports maritimes. 850 km autoroutes, 7000 km routes provinciales et régionales, 460 km voies navigables, majo 1350 to, fin Meuse 3000 to. (?) quels revenus en tire-t elle ? Entité fédérée et «autonome» depuis 1993. 75 députés, 7 ministres. Alt 10 m à 694 m, Botrange. W fournit > 1/3 eau Bxl/Fl.

Haut