Qu'étions-nous, que sommes-nous, qu'allons-nous devenir ?

Cette note contient les détails de l'histoire de Wallonie. Elle sert de base à l'élaboration de la synthèse

huma_v2_hist_wall.php.

Si les événements, et les personnages, marquants sont faciles à trouver, c'est le contraire pour la vie quotidienne de la population. J’utilise donc cinq sources

principales.

1) Larousse, L'histoire du monde.

2) Dufays, diverses leçons d'histoire.

3) Hasquin, La Wallonie, le pays et les hommes..

4) http://www.histoire-des-belges.be/les-belges-leur-histoire

5) Demoulin et Kupper, Histoire de la Wallonie.

Les autres sources éventuelles sont nommées au fur et à mesure.

L’homme de Spy, le visiteur préhistorique le plus illustre de Wallonie, en -36 000

De -15 000 à -5 400.

En -15 000, les humains ont déjà beaucoup créé.

Ils fabriquent des outils, bois, pierre, os, ivoire, utilisent des liens, animaux, végétaux, et de la colle, résine.

Ils cousent, s'habillent et se chaussent.

Ils chassent, pêchent, cueillent, ramassent, tout ce qui est comestible.

Ils soignent certaines blessures et maladies.

Ils naviguent, radeaux.

Ils maîtrisent le feu.

Ils cuisent leurs aliments.

Ils se maquillent et se parent de bijoux.

Ils peignent.

Ils croient en des divinités métaphysiques.

Ils pratiquent des rites funéraires, des sacrifices humains et des inhumations.

Ils sont occasionnellement cannibales.

Ils parlent.

Chez nous, même si les premiers passants ont laissé des traces vieilles de 500 000 ans, la dernière glaciation a chassé tout le monde, vers le sud et la chaleur.

L'étude commence donc juste après, en -15 000.

Le climat est doux. La région est couverte d’une forêt de feuillus, plus ou moins dense, contenant de la nourriture, animaux, végétaux, de l'eau et des matières premières.

Les premiers groupes d'humains remontent du sud.

Ils se déplacent, le moins possible, selon des cycles réguliers, au rythme des besoins, sur un territoire peu étendu mais offrant une variété suffisante de ressources.

Quand la situation le permet, certains restent au camp, ils vivent dans des huttes, pendant que d'autres partent en missions temporaires.

D'après la densité de population estimée de l'époque, 0,01 pers/km2, et la superficie du territoire, 16 901 km2, 169 chasseurs-cueilleurs, 3 ou 4 groupes, parcourent

le territoire.

Chaque groupe est suffisamment nombreux pour chasser des troupeaux de grands animaux, mais pas trop, pour éviter les bouches inutiles et limiter les conflits.

Il est constitué de quelques familles, ±50 individus, des deux genres, de tous âges et de toutes conditions physiques.

Peu nombreux, sans ressources excédentaires, tous doivent participer à la préservation collective.

Ils soignent les malades et les blessés car il est plus facile de soigner que de remplacer quelqu'un.

La femme active, allaitant longuement, est peu fertile. La population s'accroît très lentement.

L’espérance de vie est très courte, 20 à 30 ans.

Ces gens sont organisés, ils se répartissent la nourriture et les tâches. Certains sont spécialisés.

L'existence avérée de chef est rare.

Les contacts entre groupes existent, échanges culturels et techniques, collaboration cynégétique, transferts de membres, fêtes, découpe de viande, fabrication

d'outils, mais sont rares.

Lorsque les conditions le permettent, ils séjournent aussi longtemps que possible, dans une espèce de seminomadisme.

C’est l’occasion des premiers conflits observés, où les uns défendent les privilèges que les autres leurs envient.

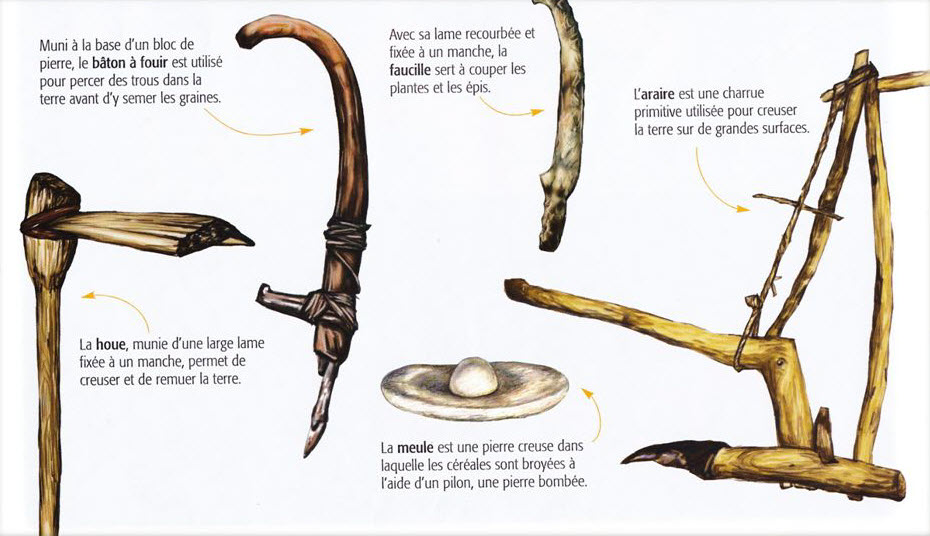

Premiers outils agricoles

De -5 400 à -400.

Les arrivants de -5 400 sont le résultat de la création de l'agriculture.

Vers -10 000, au Proche Orient, bassins du Tigre et de l'Euphrate, les humains créent de nouvelles espèces comestibles, plantes et animaux.

Ils deviennent producteurs, agriculteurs et éleveurs, et cessent ainsi d'être exclusivement prédateurs.

Plus besoin de courir après la nourriture, ils deviennent sédentaires.

Se pose alors la question du partage de la production avec les autres, dont ceux qui ne font rien, ou qui ne sont pas doués, ou qui n'ont pas de chance, ou qui arrivent

de nulle part. C'est l'occasion d'inventer la propriété privée et le droit de succession.

La sédentarité, la meilleure alimentation, l'allaitement raccourci, favorise la croissance démographique.

Il y a trop de bras pour la seule agriculture.

Les surnuméraires créent de nouveaux métiers, potiers, outilleurs, maçons, menuisiers, et proposent leurs service en échange de nourriture.

La sédentarité entraîne aussi le développement du commerce, du transport et de la monnaie.

Ceux qui n'ont pas de place à la campagne se rassemblent, et créent des villes, ou émigrent.

Parti d'Orient, le mode de vie des agriculteurs-éleveurs est répandu, en plusieurs milliers d'années, en suivant la Méditerranée, la Mer Noire, le Danube, le Rhin, le Meuse

et la Sambre.

Le groupe de base est composé de quelques dizaines d’individus, venus avec les animaux d’élevage, les graines, les outils, nécessaires pour aménager un nouveau

territoire, et y vivre.

Les premiers producteurs arrivent et s’installent sans rencontrer de véritable résistance.

Les rares occupants nomades sont chassés, tués ou collaborent.

Les nouveaux-venus constituent un groupe et ont un objectif commun.

Ensemble, ils aménagent la forêt, pour cultiver et élever, et bâtissent un hameau.

Les traces de ce mode de vie se retrouvent, d'est en ouest, en Hesbaye, en Brabant Wallon, en Hainaut, jusqu’à la frontière française, là où les terres sont les plus fertiles.

Vers -4 000, un mouvement migratoire, venu du sud-ouest, atteint l’extrémité de la Wallonie, à partir du bassin parisien. Les nouveaux venus occupent les

terres voisines de celles de leurs prédécesseurs. Il n'y a pas de trace de guerre de territoire.

La vigueur du néolithique dans nos régions se mesure mieux encore à l'importance d'un puissant artisanat du silex qui se développa depuis le milieu du IIIe millénaire.

D'abondantes ressources en silex furent exploitées à l'aide de mines creusées dans la craie parfois à plus de 15 m de profondeur.

Leur société est peu hiérarchisée, avec, en tête, un chef et sa cour, un religieux, sorcier et guérisseur.

Les groupes d’immigrants n'ont pas le temps de s’intéresser aux autres, du moins au début.

Quelle part attribuer au chef, au meilleur, au plus mauvais ? Comment l’agriculteur

partage-t il avec le tailleur de pierre, le commerçant ? Qui est le plus utile ? Faut il partager avec les villages voisins, la nourriture, la carrière, l’eau,

le sel ?

La nécessité, l’envie, l’opportunité d’expansion territoriale, ou d’accaparement de richesses, matières premières, valeurs, entraînent des conflits internes et avec

les voisins.

Des hameaux sont entourés d'enceintes.

Des inhumations collectives d’individus de tous les âges, et sexes, dont certains portent des pointes de flèches fichées dans leurs os, sont les plus anciens

témoins de guerre.

Petit à petit, quelques uns creusent les inégalités, concentrent richesse et pouvoir entre leurs mains, mettent en place la propriété et l’hérédité.

Les guerriers tendent à dominer ceux qu’ils sont censés défendre.

Bien que l'esclavage au sens strict, comme dans les époques ultérieures, n'a pas été prouvé au néolithique en Wallonie, il est probable que des formes de dépendance servile,

où des individus étaient soumis à un statut inférieur et à une forme d'exploitation, ont existé.

La pratique du cannibalisme, au moins occasionnel, par les hommes néolithiques, est probable.

Les sacrifices humains, sans être prouvés, ne peuvent être exclus.

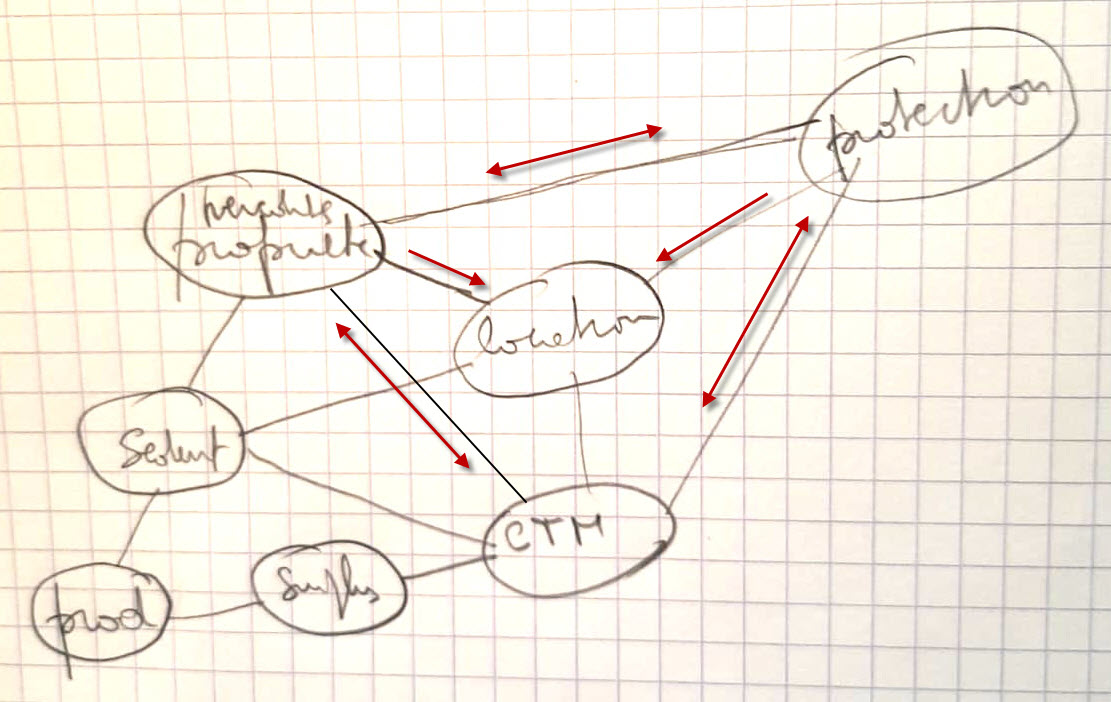

Conséquences de la production de nourriture

C'est à cet âge qu'apparaissent les trois secteurs économiques, primaire, secondaire, tertiaire, et la richesse.

Par conséquent, sont créés de nombreux nouveaux liens de subordination, les flèches indiquent le dominé.

Notons que la confusion des genres est possible. Le proprio/protecteur/commerçant/transporteur/monnayeur.

Notons aussi que le chef, et le religieux, ne figurent pas explicitement sur le schéma mais sont toujours là. Ils sont proprio et donc tout en haut de la hiérarchie.

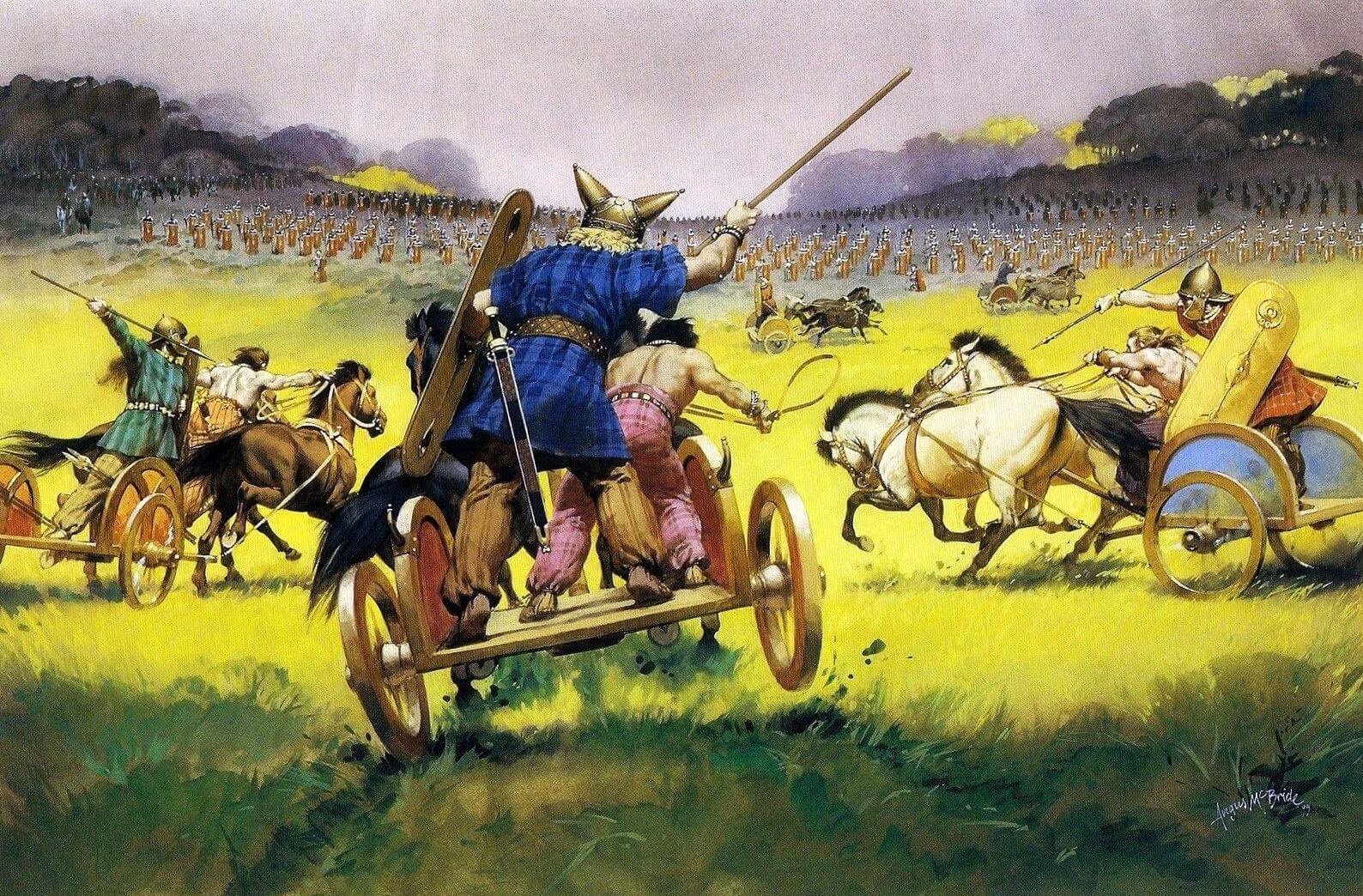

Par les armes, les Celtes envahissent pour extorquer

De -400 à -50.

Les Celtes envahissent des régions pour rançonner leurs habitants.

Ce mode de vie a été propagé, possiblement, depuis les environs de Hambourg.

Les Celtes, surarmés, bronze puis fer, chars, chevaux, s'installent aux endroits stratégiques, voie commerciale, matière première, production agricole, d'où ils contrôlent et

taxent, par la force, l'activité économique.

Leur présence est détectable grâce aux indices suivants :

- forteresse autoprotectrice, oppidum,

- tombe et mobilier funéraire démonstratifs.

-450 Les Celtes contrôlent la bande centrale, de l’Espagne à la Turquie

La Wallonie, dépourvue des matières premières les plus recherchées, or, cuivre, étain, et éloignée des grands axes commerciaux, échappe longtemps à leur rapacité.

Ce n'est qu'après -400 que des traces d'envahissement par des Celtes sont décelables.

Pour arriver chez nous, ils passent par le sud des Alpes et remontent ensuite vers le nord, au travers de la France.

Que deviennent les envahis ? Émigration, extermination, intégration ? Dans quelles proportions ?

En -58, à l'arrivée de Jules César, la Wallonie est habitée principalement par des tribus belges (Nerviens, Aduatuques) et d'intégration de Celtes et de Germains,

venus d'au-delà du Rhin (Condruses). Leur dialecte celte est mâtiné de germain.

Ils sont cultivateurs, éleveurs et guerriers.

En multipliant le nombre de guerriers «wallons», estimé par César, 95 000, par 2, il y a, peut-être, 190 000 habitants dans la région, 11 pers/km2.

Il n'y a pas de nation celte, ni belge. mais des tribus enclines à la guerre.

Ces gens adorent décapiter leurs ennemis, pratiquent des sacrifices humains et sont cannibales.

La région contient de rares exploitations agricoles modestes, en bois ou en torchis, parfois regroupées à l’intérieur d’une enceinte.

En guise d'oppida, la Wallonie ne contient que quelques fortifications inhabitées, destinées à la défense.

Organisation politique

La cellule de base est la famille, responsable solidairement et copropriétaire.

Les familles se reproupent, par clientèle, dépendance, vassalité, en clans dirigés par un chef.

Le tout est chapeauté par un roi, ou un, parfois deux, magistrat élu, assisté par un conseil de dignitaires très puissants.

Organisation sociale

Il y a, de bas en haut, quatre classes sociales, esclaves, roturiers, guerriers nobles et prêtres. Le statut est en principe héréditaire.

Les esclaves n'ont aucun droit.

Les roturiers n'ont rien à dire, sont accablés de dettes, d’impôts, de vexations, par des grands, et toujours au bord de la servitude.

Les nobles ont tous les droits, possèdent les esclaves et exploitent les roturiers.

Les druides sont au sommet de la hiérarchie.

Ils sacrent les rois et les sacrifient lorsqu'ils, les rois, sont incapables de résoudre les calamités envoyées au peuple par les dieux.

Ils sont nobles, sans obligation militaire, ni impôt, et, en plus, détiennent les monopoles de la religion, de la justice et

de l'instruction.

Ils sont seuls à écrire, en lettres grecques, sauf ce qui concerne leur foi.

Pour lire le témoignage de Jules, extrait de la guerre des Gaules:

https://philo-lettres.fr/latin/cesar/cesar-guerre-gaules/#moeurs_gaulois

Jules César conquiert ce qu'il appelle Gaule entre -58 et -52. Il est aidé dans son entreprise par des tribus collaborateures, dont les Rèmes de Gaule Belgique.

Les Wallons, Nerviens et Aduatuques, lui donnent du fil à retordre en -57, bataille du Sabis, et -54, révolte initiée par Ambiorix, roi des Éburons.

Les Nerviens et les Aduatuques, vaincus, sont déportés en esclavage ou génocidés.

Les Rèmes, pour prix de leur collaboration, obtiennent l'hégémonie dans la Gaule Belgique

écrasée.

Des historiens écrivent que, dans beaucoup de nations, il y avait un parti pro-romain, surtout développé, semble-t-il, dans les milieux riches qui tendaient à écarter la

vieille noblesse.

Villa gallo-romaine

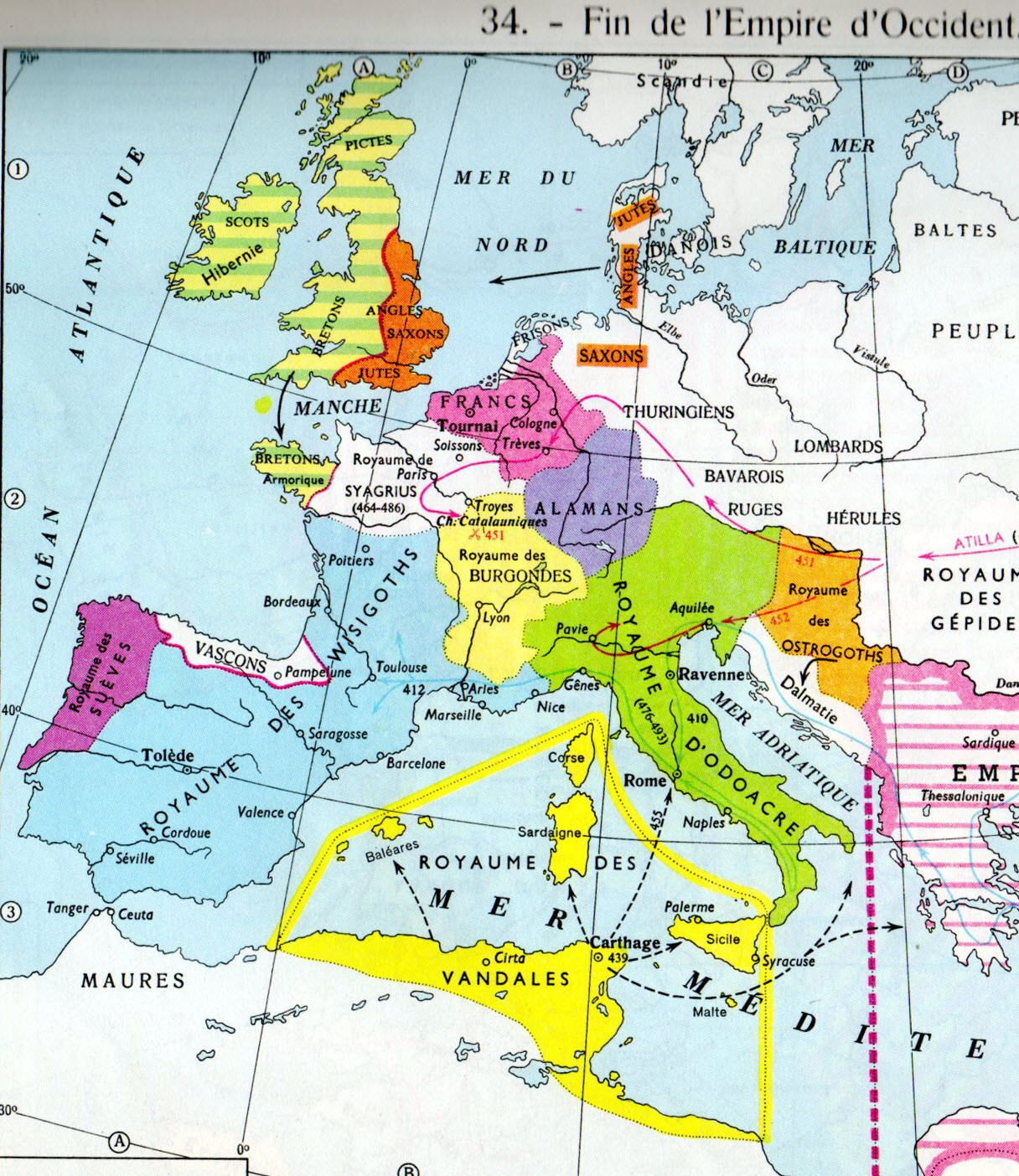

Territoires barbarisés à la fin de l’empire

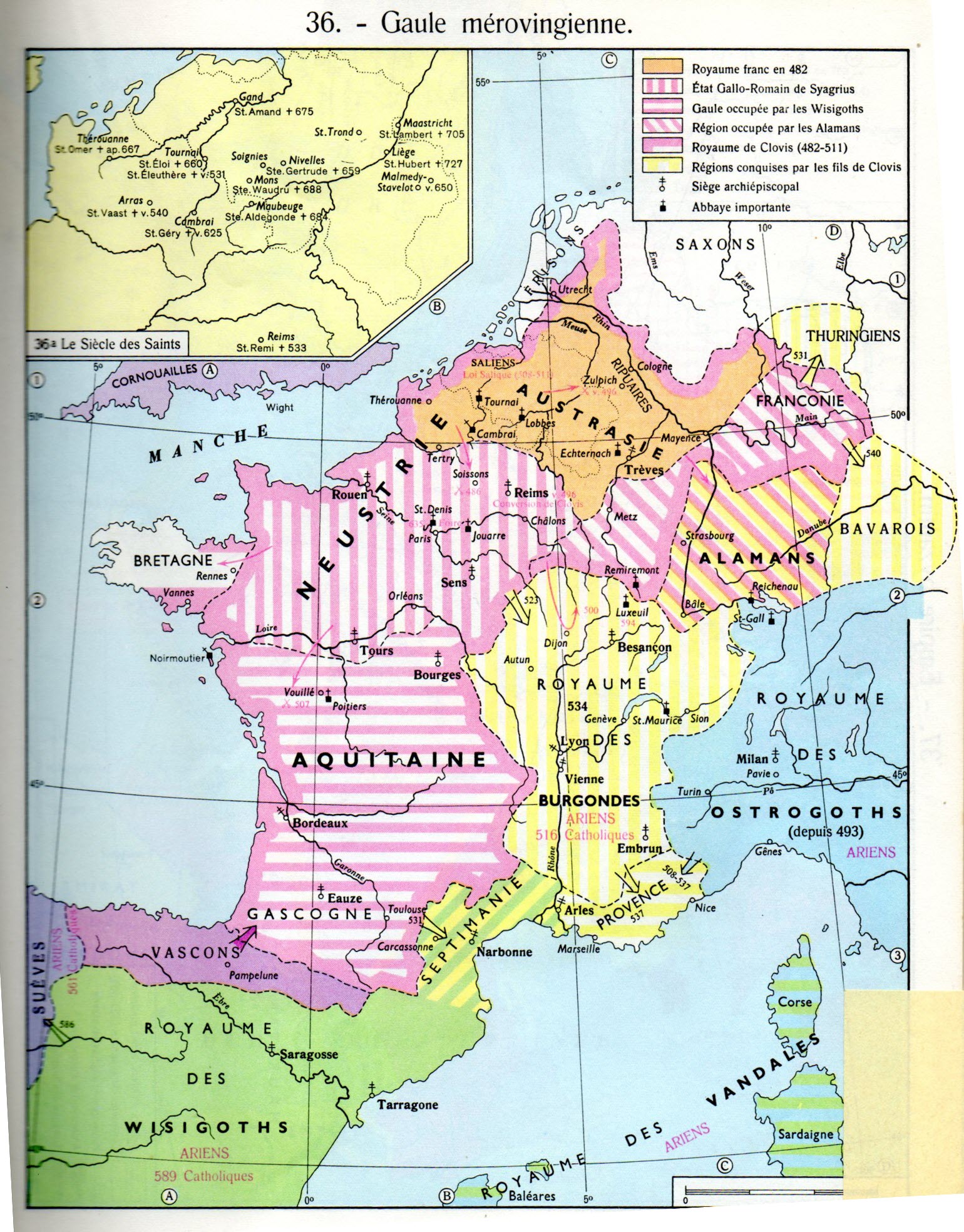

Le royaume des Francs créé par Clovis et agrandi par ses fils

| 531 | Tournai | St Éleuthère |

| 533 | Reims | St Remi |

| 540 | Arras | St Vaast |

| 625 | Cambrai | St Géry |

| 659 | Nivelles | Ste Gertrude |

| 660 | Tournai | St Éloi |

| 667 | Thérouanne | St Omer |

| 675 | Gand | St Amand |

| 684 | Maubeuge | Ste Aldegonde |

| 686 | Crespin | St Landelin |

| 688 | Mons | Ste Waudru |

| 705 | Maastricht | St Lambert |

| 713 | Lobbes | St Ursmer |

| 727 | Liège | St Hubert |

| 643 | Hautmont | St Vincent |

| 650 | Maroilles | St Humbert |

| 650 | Tournai | St Éloi |

| 651 | Lobbes | St Landelin |

| 657 | Aulne | St Landelin |

| 660 | Mons | Ste Waudru |

| 661 | Maubeuge | Ste Aldegonde |

| 665 | Wallers | St Landelin |

| 673 | Crespin | St Landelin |

L'empire carolingien

De 687 à 925.

La Wallonie devient le centre névralgique de l'empire carolingien.

C'est la fin de l'époque mérovingienne. Les rois, fainéants, confient les rennes à leurs «chefs de cabinet», maires du palais.

En 687, Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie, dont fait partie la Wallonie, vainc celui de Neustrie.

La mairie du palais est réunifiée. Le centre du pouvoir du royaume des Francs est désormais aux abords de Herstal.

En 714, Pépin de Herstal meurt et son fils Charles, né à Andenne, devient maire à son tour.

En 732, Charles, qui court d'une frontière à l'autre pour rétablir des situations compromises, vainc les Arabes à Poitiers, victoire décisive pour l'avenir de l'Occident et

de la France, et est surnommé Martel par les chroniqueurs de l'époque.

741, mort de Charles Martel. Il est succédé par ses deux fils.

En 743, avec St Boniface, ils réorganisent l'Église en organisant plusieurs conciles.

Un moine anglais, noble, devenu St Boniface, avait reçu du pape du moment, en 719, la mission de convertir les peuples sauvages de Germanie.

Il réalise son oeuvre en étroite union avec la papauté et les maires du palais.

En 751, Pépin Le Bref, fils de Charles et maire du palais d'Austrasie, démissionneur de son frère, dépose le roi, se fait sacrer à

sa place, en accord avec le pape du moment. C'est un coup d'état et le véritable début de l'époque carolingienne.

En 754, le pape Étienne II, nouvel arrivé, rencontre Pépin et lui demande de reconquérir, et de lui rendre, le territoire de Ravenne, tombé aux mains des Lombards.

La même année, quelle coïncidence, pour obtenir l'approbation du peuple, Pépin fait renouveler son sacre par ce pape. Celui-ci le déclare roi par la grâce de dieu et interdit

désormais de choisir un souverain en dehors de sa famille.

En 756, Pépin reprend 22 villes d'Italie aux Lombards et en remet les clés à ce pape, naissance des États Pontificaux.

Pendant son règne, Pépin rassemble l'ancienne Gaule Romaine sous son autorité, pacification, soumissions, reprise de territoires.

Il réforme la monnaie et impose le monopole royal du monnayage.

Religieusement, il réforme l'Église, abandon partout des vestiges rituels païens, renforce les liens avec Rome, impose la dîme aux cultivateurs pour l'entretien du culte.

768 Mort de Pépin Le Bref.

En 771, après cette mort et 3 ans d'embrouilles avec son frère, Charles, né à Liège, devient le seul.

Illettré, son truc est de guerroyer et de conquérir tout ce qui est à sa portée. En 46 années de règne, Charlemagne n’effectue pas moins de 55 expéditions militaires,

en Germanie, Italie, Espagne.

Il organise son empire en comtés dirigés par des comtes, qu'il nomme parmi les gros propriétaires terriens, qui ont tous les pouvoirs. La fonction n'est

pas héréditaire. Le comte est assisté d'un vicomte pouvant le remplacer en cas d'empêchement.

Les comtés correspondent plus ou moins aux diocèses ecclésiastiques.

Les comtés situés aux frontières de l'empire s'appellentt des marches, ont des moyens militaires accrus et leur directeur s'appelle marquis.

Plusieurs comtés forment une légation ou cercle, correspondant aux archevêchés. Ces légations sont confiées à des missi dominici, les envoyés du maître.

Il y a 2 missi dominici par légation, l’un laïc, l’autre ecclésiastique. Ils n’ont pas de résidence fixe et entreprennent la tournée de leur légation 4 fois par an.

Ils ont le pouvoir d'imposer les directives impériales. Ils doivent noter et rapporter toute observation utile à Charlemagne afin qu’il soit continuellement au courant de

la situation dans chacun de ses états et assuré que ses ordres sont exécutés comme il se doit.

Voir

https://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/moyen-age/rois-faineants-et-leurs-maires-du-palais/les-pippinides.

Voir

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/arret/03.htm.

Cette page de la bnf, fondamentale pour mon propos, atteste de la symbiose entre l'état et le clergé à l'époque de

Charlemagne.

Le souverain appuie son pouvoir sur l'Église qu'il garde dans une étroite tutelle.

L'empereur intervient dans les débats théologiques, se charge de l'évangélisation des païens soumis

mais refuse toute ingérence de l'Église dans la société et estime que le pape doit se cantonner au rôle de pasteur.

814, mort de Charlemagne, succédé par son fils Louis Le Pieux.

840, mort de Louis. Après 3 ans de négociations serrées, ses 3 fils se partagent l'empire, traité de Verdun.

Les carolingiens développent et formalisent le système seigneurial, féodal et banal.

Embrouillamini impressionnant, ce système leur permet de disposer du plus grand nombre possible d'assistants financiers et militaires.

Comme le roi, à fortiori l'empereur, est le propriétaire de tout, la terre et les gens, il délègue aux uns des fiefs et aux autres des droits banaux.

Le fief est une possession foncière. Le seigneur féodal, vassal, peut exploiter la terre, ou la louer, pour en tirer profit.

La seigneurie banale est le pouvoir public exercé sur les personnes d'un territoire, impôts, taxes, péages, monopoles, four, moulin, police, justice.

Au début, ces concessions sont limitées à la durée d'existence du seul bénéficiaire.

Le roi espère, par ce moyen, renforcer son emprise sur ses subordonnés.

À l’usage, le remède est pire que le mal.

Les seigneurs, en effet, rendent leur fonction héréditaire, construisent des principautés territoriales quasi indépendantes et s’acquitent de plus

en plus mal de leurs obligations envers leur supérieur.

Il faut aussi évoquer quelques curiosités croustillantes, sans lesquelles la situation serait trop simple.

Fragmentation: un seigneur peut, à son tour, déléguer, vendre, donner, tout ou partie de ses prérogatives.

Avouerie: lorsqu'un laïc accomplit, contre des avantages, des actes interdits à des religieux, évêque, abbé. Il existe aussi des sous-avoués.

Abbé laïc: a le contrôle des revenus de l'abbaye et nomme un représentant pour gérer la communauté monastique, le prévôt. Charlemagne est abbé laïc.

L'économie est florissante. Les surplus domaniaux sont commercialisés, parfois à grande échelle.

C’est dans le contexte politique troublé du 9e siècle qu’interviennent les incursions des Vikings.

Dans nos régions se sont essentiellement les Danois qui posent problème aux dirigeants carolingiens.

Les coups d'éclat se multiplient, le plus souvent sous forme d’expédition rapide destinée à ramener vers le nord des richesses obtenues par la force ou par le paiement de

tributs et de rançons.

Cependant, les incursions normandes sont également exploitées par des souverains et par des membres de l’aristocratie dans le cadre de conflit interne.

Des alliances sont fréquemment conclues. Concrétisées par un serment, elles peuvent être monnayées et ou accompagnées de la session de fiefs parfois très importants.

Le baptême du chef viking est souvent demandé et obtenu.

Un mariage peut sceller l’alliance.

Dans nos régions, les Vikings n’ont guère laissé d’images positives.

On associe plutôt leur présence avec destructions et à des pillages, principalement après les années 870, lorsque les raids maritimes et fluviaux sont remplacés par des

séjours plus longs, permis par la construction de camps d'hiver et autorisant des incursions plus poussées, par voie de terre, grâce à une cavalerie performante.

On leur doit la destruction de l’église abbatiale de Stavelot et de la cité de Liège, 881.

Les classes sociales de l'époque sont les mêmes que celles de la précédente,

seigneurs et haut clergé, vickings,

personnes libres, agriculteurs, bourgeois, bas clergé,

esclaves.

Les bourgeois sont soumis, comme les autres, aux seigneurs du territoire du bourg.

La Wallonie est incorporée au Saint Empire

Évolution de 962 à 1806

De 925 à 1806.

En 925, le centre, Lotharingie, est incorporé au puissant royaume de l'est.

La Wallonie fait désormais partie de la Germanie, Saint Empire Romain Germanique à partir de 962.

Notons que les États Pontificaux y sont enclavés. Ceci explique le soutien papal et la nomination de l'empereur.

La frontière de l'ouest est formée par l'Escaut et Tournai se trouve en France.

Au Moyen Âge, le territoire correspondant à la Wallonie actuelle, est fragmenté en plusieurs entités féodales, dont

des comtés et des principautés. Ces entités sont souvent liées au Saint-Empire Romain Germanique et, dans certains cas, au royaume de France.

Parmi les comtés notables, on peut citer :

Comté de Hainaut:

Situé à la frontière de la France et relevant du Saint-Empire, il a joué un rôle important dans l'histoire de la région.

Comté de Namur:

Entre la principauté de Liège, le duché de Brabant et le Hainaut, il a connu des périodes de prospérité et de domination par d'autres puissances.

Comté de Looz:

Intégré à la principauté de Liège, il a contribué à la richesse de cette entité ecclésiastique.

Comté de Dalhem:

Un petit comté situé entre Liège et Maastricht, avec une histoire marquée par des divisions et des changements de souveraineté.

Comté de Flandre:

Bien que majoritairement flamand, le comté de Flandre incluait des territoires wallons et jouait un rôle économique et politique majeur. Suffisamment puissants pour être

indépendants, les comtes étaient, théoriquement, vassaux de France et de l'Empire.

Outre les comtés, la Wallonie est également partagée entre plusieurs principautés, dont la plus importante est la Principauté de Liège, qui a une grande autonomie

politique et religieuse.

Elle fut construite par le roi pour échapper à l'hérédité.

Le roi nommait l'évêque et gardait, finalement, le contrôle du territoire.

Les princes évêques de Liège maniaient le goupillon et le glaive. Victoire à la bataille d'Andenne, 1151, face au comte de Namur.

Victoire, face au duc de Brabant, 1229.

Si la principauté épiscopale de Liège survécut jusqu'en 1795, la nomination des évêques, à partir du 13ème siècle, fut assurée par le pape, au lieu de l'empereur.

Autre entité importante, le Duché De Brabant, déjà évoqué.

L'histoire des principautés wallonnes est passionnantes. Mariages, coups tordus, guerres à gogo. À lire HDLW p110.

À cette époque, l'Église corrompue, soumise aux princes, cherche à retrouver sa pureté. Très édifiant. À lire et relire sans modération.

Voici un extrait de la page 163 de HDM 37.

Pour le paysan du Xe siècle, qui vit dans une masure et se nourrit bien souvent de racines et de glands, l'Évangile et son enseignement restent hermétiques.

Pourtant il croit. ll se rend à l'église, pour prier Dieu et implorer son pardon. Car, plus fort que sa foi et plus irraisonné aussi, un sentiment terrible l'habite,

la peur. Peur de la famine, des épidémies, de l'obscurité, des forces de la nature, des plus puissants.

Pour ces populations illettrées, primitives, tout est signe : les phénomènes dont les causes leur échappent (inondations, tempêtes, désordres célestes) semblent des

manifestations de puissances mystérieuses, qu'il faut se consilier par tous les moyens.

Sous-alimentés de façon chronique, les pauvres peuvent être en proie à d`effrayantes visions.

Les vieilles superstitions héritées du paganisme, mal enfouies sous quatre siècles de christianisation, surgissent très vite.

Les moines eux-mêmes peuvent se livrer à un trafic d'objets porte-bonheur, phylactères, amulettes, talismans,

on leur attribue une origine sainte pour expliquer leurs propriétés magiques, propres à contraindre les forces de la nature.

La crainte la plus effroyable est celle de la mort, la peur de l'enfer où le poids des fautes peut plonger à jamais le pécheur.

Cette peur est à l'orígine du culte des saints, qui prend alors une ampleur impressionnante.

De plus en plus nombreux sont ceux qui, en priant devant les reliques d'un saint lui demande de les protéger sur terre.

L'air de la ville

Le sol de W est riche et produit des surplus agricoles.

Tous les W n'ont pas leur place dans la campagne.

Les surnuméraires, forcés ou volontaires, se rassemblent dans des villes,

Tournai, Mons, Dinant, Bouvignes, Binche, Gembloux, Namur, Huy, Liège, où ils se livrent à des activités

principalement artisanales ou commerciales.

Le sous-sol contient fer, plomb, calamine, houille, calcaire, marbre, pierre bleus, derle.

La derle est une argile locale riche et de haute qualité, originaire principalement de la région d'Andenne en Belgique, utilisée historiquement dans l'industrie

céramique pour fabriquer de la porcelaine, des faïences et des pipes.

La calamine est un carbonate de zinc entrant dans la fabrication du laiton, spécialité de Huy, Dinant (dinanderies), Bouvignes.

Le drap, la toile, la laine, font le succès international de Huy, Nivelles, Mons, Ath, Tournai.

La W dispose aussi de voies de communication, fleuves, rivières, routes.

Grâce à leur fortune, les bourgeois revendiquent et obtiennent des libertés.

Dans un deuxième temps les «grands» mettent la main sur les affaires communales.

Dans un troisième temps, les «petits» obtiennent, par la violence, de participer au pouvoir communal.

Vers la même époque, les villes opulentes, et influentes, associées au clergé et à la noblesse, exigent, et obtiennent, des garanties, de leurs princes

territoriaux, en échange de leur appui financier.

La période dure presque 900 ans.

Chez moi, en Wallonie, à Ransart, près de l'Abbaye De Soleilmont, 1239, les gesticulations politiques ne changent pas grand chose.

Une bande de puissants, religieux et autres, s'accaparent tous les pouvoirs pendant que les gueux, et les esclaves, triment et souffrent.

Ceux-ci ne savent ni les qui, ni les quoi, ni les pourquoi.

Par contre, ils subissent les enrôlements, les guerres, les privations, les famines, les épidémies.

Des révoltes éclatent lorsque la situation est intolérable.

Pour éviter les détails superflus, parfois sordides, je simplifie donc la suite.

Dans cette ligne du temps, je place quelques jalons, pour soutenir l'attention et suivre la chronologie.

930-980 La Wallonie est une frontière entre états rivaux, les «Latins» à l'ouest, les «Germains à l'est».

Il en résulte un ballotage permanent, sans grande conséquence pour la population. Le sait elle seulement ?

980-1021 La peur de l'an 1000.

Jusqu'en 1033, tout le monde a peur de la fin du monde. Juste après, la vie reprend son cours.

Au 11ème siècle, le pouvoir central est faible et les chatelains, potentats locaux, ont tous les droits. Lorsqu'ils en ont besoin, ils paient des

mercenaires, les chevaliers. Ceux ci reçoivent des terres et se comportent à leur tour en seigneurs.

Les commerçants et artisans, qui n'ont pas de place dans les campagnes, se regroupent dans des bourgs.

Choisi et trahi, au gré des circonstances, par les autres grands, laïques et religieux, quel est le rôle du roi ?

Tout n'est qu'un rapport de forces et un partage du pouvoir.

Pas sûr que le peuple en a conscience.

1021-1053 La superstition est d'une ampleur exceptionnelle. Les abbayes, couvents et églises envahissent le territoire.

Les puissants y casent leur descendance, les pauvres y trouvent un refuge.

1054-1096 Les papes reprennent le contrôle de l'Église Catholique, surtout des nominations de ses membres, et instaurent le célibat des religieux.

1096-1147 Les deux premières croisades.

La première croisade, la seule victorieuse, est conduite par le Wallon Godefroid De Bouillon.

1191-1203 Les grands propriétaires terriens, catho ou pas, défrichent à tour de bras et débauchent la main d'oeuvre.

Les paysans «fidèles» font pression sur les «seigneurs» moins lotis et achètent leur indépendance. Le servage disparaît quasimment.

Les mêmes «seigneurs», moins lotis, concèdent des privilèges, monnayés ardamment, aux bourgeois et artisans des villes.

Dans le nord, proche de la Wallonie, certains s'insurgent et forment ce qu'ils appellent des communes. Ils obtiennent des franchises

qui suppriment des entraves au commerce.

1250-1270 Les seigneurs et religieux maîtrisent l'agriculture qui est développée au maximum.

Ceux qui n'ont pas de place à la campagne se réunissent en bourgs et monnaient leurs services.

Sans possibilité de les maîtriser, les seigneurs et religieux doivent leur concéder du pouvoir.

Cette époque voit l'apparition des banquiers qui inventent des techniques de crédit et financent, aussi, les seigneurs, guerres et croisades.

1328-1356 La grande peste. En France, la guerre de 100 ans. La conjoncture entraine des difficultés économiques et des révoltes, dans les campagnes et les villes.

1380-1415 La guerre de 100 ans. La France est tiraillée en 3. Les Bourguignons étendent leur influence jusqu'au Pays-Bas, incluant la Wallonie.

1415-1430 Fin de la guerre de 100 ans. L'emprise Bourguignonne sur la W semble de plus en plus forte.

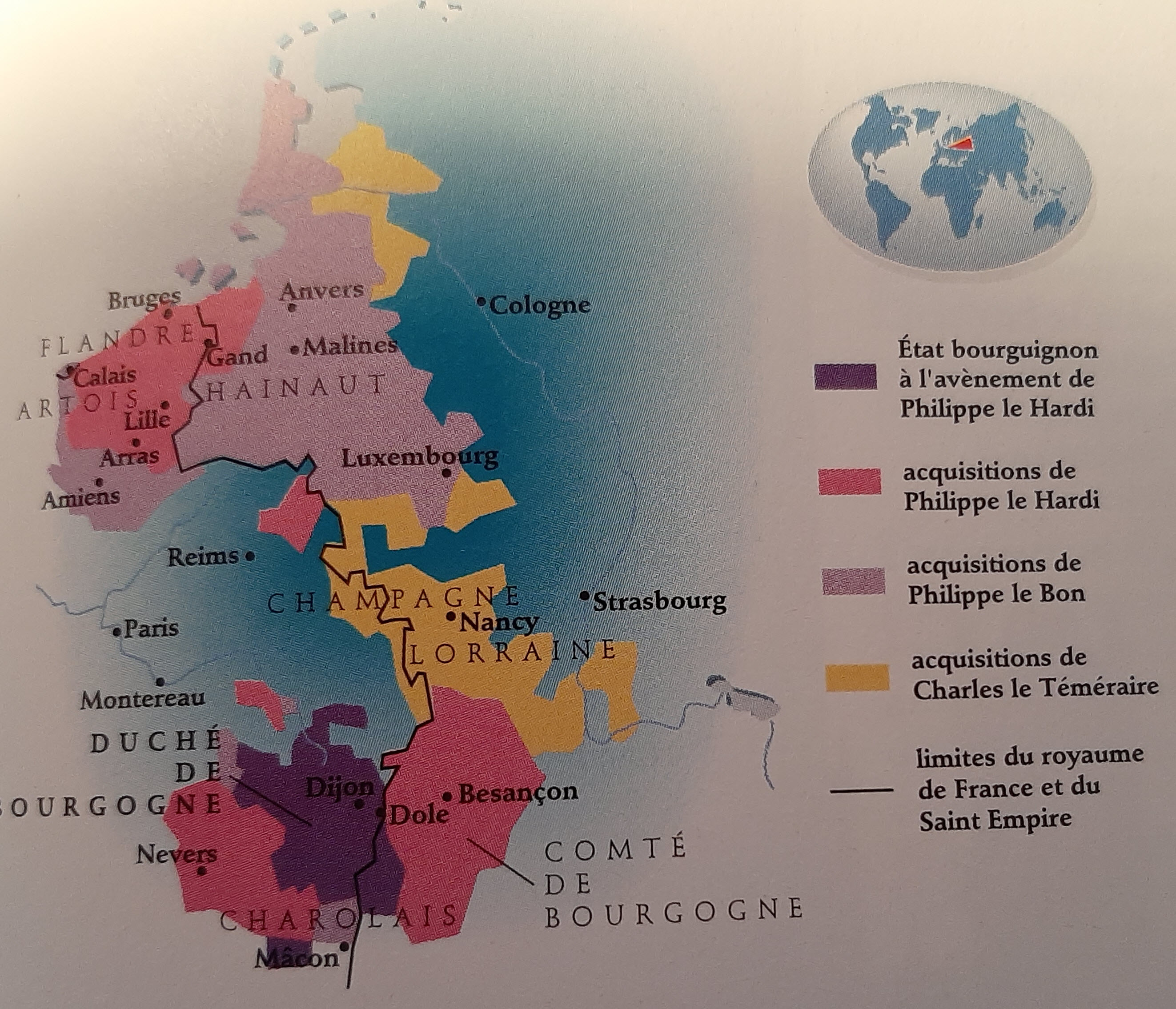

L'unification bourguignonne, 14 et 15ème siècles

1430-1477 Les ducs de Bourgogne.

1364 Philippe II, Le Hardi, fils du roi de France, reçoit la Bourgogne.

1383 Il épouse l'héritière de la Flandre, de l'Artois, d'Anvers et de Malines.

1419 Philippe Le Bon, annexe, achète et épouse. Il devient le plus riche seigneur d'Occident.

1435 Paix d'Arras. Philippe se réconcilie avec le roi de France et a, désormais, les coudéées franches.

La richesse du duché réside surtout dans les provinces du Nord, textiles, cuivre, minerais de fer, hauts fourneaux, port de Bruges, puis

d'Anvers, à partir de 1460. Bruges devient une place bancaire internationale, avec une succursale des Médicis.

1437 Bruges se mutine.

1453 Gand refuse de payer la taxe sur le sel.

Pression fiscale excessive, prolétariat mécontent né de l'industrie drapière.

1467 Charles Le Téméraire annexe Champagne et Lorraine.

1477 Tué à Nancy, le duché revient à la France et les provinces du Nord à l'Empire d'Occident, par mariage de sa fille.

Les guerres qui opposent Liège et Bourgogne saignent à blanc le pays mosan. Les villes principautaires doivent payer de très lourdes amendes de guerre,

avant d'être détruites.

Dinant est saccagée en 1466.

Huy, tenue pour traîtresse, est ravagée par les Liégeois en 1467.

Liège détruite, à son tour, par les Bourguignons, en 1468.

Tournai, saignée par son seigneur, le roi de France, et rançonnée par son ennemi, le duc de Bourgogne, entre en déclin à cette époque.

1521 Les troupes de Charles Quint prennent Tournai et achèvent le rassemblement territorial de la future W.

Un des effets marquants de l'époque bourguignonne est la permanence de l'impôt direct, dont la charge devient écrasante sous Charles Quint,

dépenses militaires.

Ressources :

Céréales, élevage (Herve), lin (nord Hainaut), forêt. La plupart des terres sont propriétés de seigneurs, ecclésiastiques ou laïcs.

Houille. Souvent les puissantes communautés religieuses et les seigneurs sont seuls détenteur du droit d'exploiter et de concéder.

Pierre dans le nord du Hainaut.

Fer, Namur, Liège. Rivalités destructrices.

Textile : lin, toile, tapisserie (Enghien, Ath, Mons).

1555-1659 Les Pays-Bas Espagnols.

L’intransigence des rois espagnols provoque une guerre civile et religieuse. Les principautés wallonnes subissent une double reprise en main

par l’église et le roi, des alliés indéfectibles. Les affres presque incessantes de la guerre pèsent sur l’économie et la société.

Philippe II est un fanatique religieux. Il a l’ambition de s’imposer comme le champion du catholicisme au plan international.

Le monarque voit aussi dans la religion romaine le nécessaire ciment, garant de la cohésion de ses Pays-Bas.

C’est la grande époque de l’inquisition. Plusieurs centaines de personnes décapitées, trucidées, condamnées. La Wallonie connait une importante

émigration religieuse.

L'intransigeance de Philippe II provoque l'éclatement des Pays-Bas. Le nord se révolte et obtient l'indépendance, Provinces Unies. Le sud est rattaché repris par les Habsbourg

d'Autriche.

Sur le terrain, le véritable agent de la Contre-Réforme est le doyen de chrétienté. Curé délégué par l’évêque, il visite chaque année les paroisses

de sa circonscription et établit un rapport détaillé sur l’état moral et matériel de la paroisse et la manière dont le clergé s'acquitte de ses

devoirs. Les réfractaires à la communion pascale, les pêcheurs publics et autres déviants sont dénoncés à l’officialité.

Former est aussi important que réprimer. La prédication, le catéchisme, l’enrôlement dans des confréries, la pratique de nombreux pèlerinage,

concourent au conditionnement du peuple. L’enseignement élémentaire a pour finalité première d’éduquer à la religion.

En ville, des écoles dominicales, dont la fréquentation est obligatoire, remplissent le même rôle au bénéfice des jeunes mis très tôt au travail.

Là où le clergé paroissial ne suffit pas à la tâche, les jésuites, les capucins et les récollets organisent des missions, des campagnes de

christianisation.

L’état et l’église contrôlent l’admission des sages-femmes, des maîtres d’école, des imprimeurs ou encore des tenanciers de l’état civil.

La fabrication du verre occupe quelques établissements qui produisent du verre plat, des bouteilles et des gobelets.

La toile de fond reflète une société inégalitaire où la précarité est le lot quotidien de la majorité. Le problème du paupérisme, de la mendicité et

du vagabondage est rendu plus aigu par la succession des guerres.

Pour l'Espagne de Philippe II, l'or des colonies, source de fabuleuses richesses, semble inépuisable. La Méditerranée cesse d'être le centre de

l'économie mondiale.

1659-1714 La guerre, et encore la guerre. Des sièges de villes, des batailles, des constructions de fortifications, des réquisitions de main d’oeuvre, de vivre et fourrage,

des pillages, des contributions forcées.

1666 Construction de la place forte de Charleroi, par les Espagnols, pour empêcher les Français d'accéder à Bruxelles.

1714-1770 Paix, repeuplement, dyssenterie, ébauche de politique sanitaire, migrations vers les villes et banlieues ouvrières.

1770-1789 Basculement vers la révolution industrielle. Houille, fer, verre, pierre. Début du capitalisme des restructurations et baisses de salaire.

Le triomphe du capitalisme marchand et naissance d'un prolétariat nombreux, 30 000 fileurs.

Marché considérable des bouteilles d'eau de Spa.

Lire HDLW p188.

Il semble que, à cette époque, l'espérance de vie est voisine de 35 ans.

De 1794 à 1815. La victoire de Fleurus inaugure 20 années de présence française. Après 1 an de flottement pénible, la Wallonie est réunie à la France et divisée en 5 départements, futures province belges. L'abolition des privilèges, et l'expansion industrielle, profite surtout à la haute bourgeoisie urbaine. Malheureusement, l'épineuse question de la misère, de la pauvreté, demeure.

De 1815 à 1830.

En 1815, les ennemis de la France, décident, congrès de Vienne, de créer le royaume des Pays-Bas, amalgame belgo-hollandais, constituant une zone de sécurité entre

l'Allemagne et La France.

Le roi des Provinces Unies est désigné pour devenir le roi de cette nouvelle entité sous le nom de Guillaume 1er.

Guillaume 1er est néerlandophone, protestant et souhaite unifier son nouveau pays «bipolaire».

La culture, différente, la langue, partiellement différente, la religion, partiellement différente, sont, pourtant, les 3 éléments principaux d'une nation.

Pour la culture, il organise, pour les Belges, un enseignement d'état, maîtrise des idées.

Pour la langue, il décide que, dans les provinces wallones les enseignants doivent être bilingues et formés à l'école normale de Lierre. Maîtrise de la langue et des idées.

En Flandre, le néerlandais devient la seule langue officielle de l'administration et de la justice.

Guillaume 1er est au faîte de son temps. Il connaît les avantages immenses de l'industrialisation. Il connait l'industrie Wallonne, son état,

son potentiel.

Cette industrie qui a tant servi à la France, il veut la mettre au service de son pays.

Il crée la Société Générale De Belgique, une légende.

Cette banque ne suffit pas. Pour financer l'enseignement et l'industrie, il augmente la pression fiscale.

Je ne m'étends pas d'habitude sur ce genre de détails mais, ici, il s'agit de la création de la Belgique.

Nous n'étions, vraiment, pas faits pour nous entendre.

L'enseignement d'état contre l'enseignement catholique, en Belgique ? Baffe.

Le bilinguisme obligatoire dans l'enseignement en Wallonie? Rebaffe.

Le néerlandais officiel, administration et justice, en Flandre, alors que tous les fonctionnaires sont des bourgeois francophones? Rerebaffe.

L'augmentation de la pression fiscale? Rererebaffe.

En 1830, tout le monde se révolutionne. Il envoie son fils pour matter les récalcitrants réfugiés au parc de Bruxelles. Au passage, ses troupes détruisent le

port d'Anvers, tous les Flamands comprennent que c'est pour éliminer le concurrent d'Amsterdam. Boum.

Vive la Belgique.

Prémices du divorce, inévitable, entre la Wallonie et la Flandre.

Il faut bien reconnaître que l'imposition du français, langue nationale, par la bourgeoisie francophone, à tous les niveaux est difficile à digérer.

1830-1850 Triomphe de la bourgeoisie.

Suffrage censitaire, la bourgeoisie monopolise la puissance publique.

La haute bourgeoisie belge est francophone.

Époque de révolution économique, individualisme et libre concurrence.

Les libéraux sont anticléricaux et majoritaires jusqu’en 1884.

Les grands bourgeois sont doctrinaires, pour la liberté.

Les petits-bourgeois sont progressistes, pour l’égalité des chances et l’instruction.

Les catholiques sont pour la rechristianisation du prolétariat, l’enseignement contrôlé, avec cours de religion obligatoire.

Ils pensent que la pauvreté est un projet divin et qu’on peut aider par la charité.

Dès le début, la Wallonie, en pleine croissance économique, participe pleinement à la révolution industrielle.

Le charbon, exploitable grâce aux machines à vapeur, est l'épine dorsale de l'économie wallonne.

Cocorico ==> la région wallonne devient la 2ème puissance industrielle mondiale, après l'Angleterre.

L’industrialisation s’accompagne de la naissance d’un prolétariat dont les conditions de vie et de travail sont particulièrement difficiles.

Sans protection sociale ou juridique, tous les membres d’une même famille, homme, femme, enfant pouvaient être contraints, pour survivre, à subir d’interminables journées de

travail,

alors même que la loi protége le patronat de toute forme de coalition ouvrière, l’employeur est cru sur parole et l’ouvrier doit prouver.

Par ailleurs, le travailleur est encadré, contrôlé, avec l’obligation de détenir un livret de travail, ou en vivant sur les lieux même de son labeur, dans des cités ouvrières

rattachées aux usines et dirigées, souvent d’une main de fer, par les patrons eux-mêmes.

Cherté des loyers car rareté à proximité des usines.

Alimentation chère. Paiement en nature d’où dépendance.

Analphabétisme par manque de scolarité.

Les ouvriers ne parlent pas le français des bourgeois.

L’autorité publique se désintéresse du sort des prolétaires mal nourris et abrutis de fatigue.

Dans les quartiers ouvriers surpeuplés des villes, on ignore l’hygiène, et des épidémies se répandent, comme celle du choléra à Liège en 1866 qui frappe des milliers de gens.

La population passe de 1 500 000h en 1831 à 2 100 000 en 1866.

Le monde ouvrier s'organise progressivement, en tache d'huile.

Les mouvements sociaux sont nombreux, quasi contemporains, au point de ne pouvoir établir une chronologie précise.

Les mutualités

Avant 1851 : Premières caisses de secours mutuel informelles, entre travailleurs, dans certaines entreprises.

1851 : Première loi reconnaissant les mutualités.

1894 : Loi qui consacre pleinement la reconnaissance des sociétés mutualistes.

1944 : Arrêté-loi fondamental sur la sécurité sociale qui attribue aux mutualités la gestion de l'assurance maladie obligatoire.

CGER

1850 La caisse d'épargne, institution publique, vise à améliorer le niveau de vie de la classe ouvrière en encourageant l'épargne individuelle,

utilisant les guichets de la Banque Nationale et de la Poste pour son réseau.

1865, elle fusionne avec la Caisse de Retraite pour devenir la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite (CGER), un acteur financier majeur en Belgique.

Coopératives

Au 19e siècle, les coopératives belges émergent lentement dans les bassins industriels (années 1860) en réaction à la misère ouvrière.

On voit apparaître des coopératives de consommation (magasins ouvriers), de production (artisans), et de crédit (caisse d'épargne).

La coopérative devient un pilier du socialisme belge naissant (Parti Ouvrier Belge, 1885), offrant aux ouvriers un lieu de rassemblement, maisons du peuple, d'éducation et

de solidarité.

Syndicats socialistes

Si les premières formes d'organisation remontent aux années 1840, le syndicalisme socialiste belge prend son essor structuré et politique dans les années 1880, en

parallèle avec la fondation du POB.

Parti Ouvrier Belge

Le 5 avril 1885, de nombreuses associations ouvrières fondent le Parti Ouvrier Belge (POB).

Le POB vise à organiser toute la classe ouvrière et soutient l'émergence d'un réseau syndical, mutualiste et coopératif.

Sous la pression du mouvement, des lois importantes sont adoptées, comme la reconnaissance légale des syndicats (1898) et le repos dominical (1905).

Droit de vote

L'histoire du droit de vote en Belgique est une évolution progressive.

1831-1893 : Suffrage censitaire.

La bourgeoisie monopolise la puissance publique.

Seuls les hommes âgés d'au moins 25 ans, jouissant de leurs droits civils et payant un cens (impôt) pouvaient voter (1-1,5% de la population).

1893 : Suffrage universel masculin plural.

Le cens est aboli, mais le vote plural est introduit : certains hommes (mariés, pères de famille, imposés, diplomés) avaient jusqu'à 3 voix supplémentaires, diluant le pouvoir

de la classe ouvrière.

1919 : Suffrage universel masculin pur et simple.

1920 : Introduction progressive pour les femmes.

Les femmes peuvent voter et être éligibles aux élections communales.

1948-1949 : Droit de vote pour les femmes.

Loi adoptée en 1948, appliqué pour la première fois aux élections législatives de 1949.

Caractéristiques spécifiques.

Vote obligatoire : Introduit en 1893, il maintient des taux de participation très élevés.

Système proportionnel : Introduit en 1899, il remplace le système majoritaire.

Durée du travail

19ème siècle 12 à 15 h par jour, 6/7j, hommes, femmes, enfants, sans contrôle.

C’est durant l’entre-deux-guerres que l’intervention de l’État dans les affaires sociales est acquise en Belgique.

Le 14 juin 1921, est votée la loi fixant le temps de travail à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine. Cette loi ne fait que généraliser une pratique qui avait déjà

été conquise précédemment dans de nombreuses entreprises ou secteurs industriels, par la grève et la négociation.

Aujourd'hui la durée légale est de 38h/sem en moyenne annuelle.

1885 Congrès de Berlin

Le Congrès de Berlin (1884-1885) fut une conférence cruciale où les puissances européennes, à l'initiative de Bismarck, se sont réunies pour établir les règles du partage et

de la colonisation de l'Afrique, évitant ainsi les conflits entre elles en fixant les modalités d'occupation des territoires africains et en instaurant la liberté de navigation

sur certains fleuves, tout en organisant l'exploitation des ressources et en reconnaissant l'État Indépendant du Congo à Léopold II.

Objectifs et participants

Objectif principal : Régler pacifiquement les litiges coloniaux et établir les règles de la colonisation en Afrique.

Initiateur : Chancelier allemand Otto von Bismarck.

Les 14 pays qui ont participé à la Conférence de Berlin (1884-1885) pour organiser le partage de l'Afrique étaient l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark,

l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède-Norvège.

Ces puissances ont établi les règles de la colonisation du continent africain sans aucune représentation africaine.

Principales décisions

Principe de l'occupation effective : Toute prise de possession d'un territoire côtier devait être notifiée aux autres puissances.

Liberté de navigation : Garantie sur le Niger et le Congo.

Liberté de commerce : Dans le bassin du Congo, de l'Atlantique à l'océan Indien.

État Indépendant du Congo : Reconnaissance du territoire du Congo à Léopold II, roi des Belges, sous forme d'État personnel.

Protection : Engagement à protéger les indigènes, les missionnaires et la liberté religieuse.

Conséquences

Accélération de la colonisation : Le partage de l'Afrique s'est intensifié après la conférence.

Frontières arbitraires : Imposition de frontières qui ont bouleversé les sociétés locales.

Exploitation : Début d'une exploitation intensive des ressources africaines.

Fondation du système colonial moderne : Le congrès a posé les bases du découpage territorial qui a façonné l'Afrique contemporaine.

Léopold II a financé l'exploitation du Congo belge principalement grâce à ses propres fonds, à des investissements de banquiers et industriels belges (comme la Banque Lambert,

la Société Générale, le groupe Empain), et surtout aux bénéfices générés par l'exploitation des ressources (caoutchouc, ivoire) via des compagnies concessionnaires comme

l'ABIR, qui lui reversaient des bénéfices et lui assuraient des matières premières, enrichissant ainsi l'État Indépendant du Congo et l'industrie belge.

Voici les sources de financement et les acteurs :

Léopold II lui-même : Il a financé initialement les expéditions de Henry Morton Stanley via ses propres fonds et des sociétés créées (Association Internationale Africaine,

Association Internationale du Congo).

Banques et Industriels belges : Des banquiers bruxellois (Lambert, Brugmann) et des entreprises comme la Société Générale et le groupe Empain ont investi, attirés par

les richesses.

Compagnies concessionnaires : Des entreprises privées ont obtenu des concessions et ont cofinancé l'exploitation, en échange d'accès privilégié aux ressources, notamment

le caoutchouc (ABIR, Anversoise).

L'État Indépendant du Congo (EIC) : Les bénéfices tirés des concessions (ventes de caoutchouc, ivoire) sont réinvestis dans l'infrastructure (chemins de fer) et les projets

du roi.

Industrie wallonne : Les barons de l'acier ont construit les chemins de fer nécessaires, profitant des matières premières congolaises.

En résumé, Léopold II a monté un montage financier complexe, utilisant des fonds privés, puis des bénéfices coloniaux massifs, pour financer son projet, avec la complicité

active de l'élite économique belge qui en tirait profit.

L'État indépendant du Congo (EIC) en 1885, c'est le vaste territoire d'Afrique centrale reconnu internationalement comme la propriété privée et souveraine du roi Léopold II

de Belgique, et non une colonie de l'État belge, suite à la Conférence de Berlin (1884-1885).

Ce territoire (l'actuelle RDC) fut exploité brutalement par Léopold II pour ses ressources (caoutchouc, ivoire) à travers un système de concessions et de travail

forcé, engendrant des abus terribles, notamment par la «Force publique», jusqu'à sa reprise par la Belgique en 1908.

Contexte et création (1885)

Reconnaissance internationale : La Conférence de Berlin a validé les revendications de Léopold II, lui accordant la souveraineté sur ce territoire immense.

Propriété privée : Le terme « État indépendant » signifiait que le Congo était la propriété personnelle du Roi, administré sous son contrôle direct, distinct de la Belgique.

Objectif économique : Léopold II visait l'exploitation intensive des richesses naturelles, notamment le caoutchouc et l'ivoire, pour son propre profit.

Gouvernance et exploitation

Système de concessions : Des compagnies privées (concessionnaires) obtenaient des droits exclusifs d'exploitation, imposant des quotas de production aux populations locales.

Violence et abus : Pour atteindre ces quotas, des punitions terribles (châtiments corporels, mutilations, incendies de villages) étaient infligées par la Force publique

(armée coloniale) et les milices des concessionnaires, entraînant un désastre humain.

Développement économique au détriment des populations : Le régime léopoldien a ruiné l'économie locale et causé l'effondrement de la vie sociale et culturelle congolaise.

Transition vers le Congo belge

Réaction internationale : Les atrocités commises ont mené à une campagne internationale (notamment menée par la Congo Reform Association) qui a forcé la Belgique à reprendre

le contrôle.

Reprise par la Belgique (1908) : L'EIC devient le Congo belge, avec une administration officielle belge, bien que les abus aient continué sous d'autres formes.

Haut