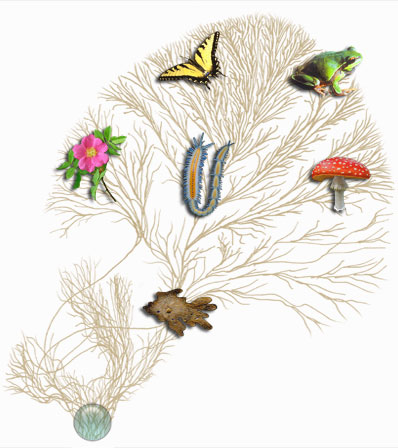

Qu'étions-nous, que sommes-nous, qu'allons-nous devenir ?

Fig. 1 : vue d'artiste de l'arbre phylogénétique

Cette description de l'évolution humaine s'inspire librement de la phylogénétique.

Elle s'appuie sur la classification (G) enrichie d'éléments historiques (H) pour préciser les contextes et les époques.

Enfin, des commentaires et opinions personnels expliquent les avantages apportés par chaque évolution. Il ne faut pas perdre de vue que sans eux,

nous ne serions pas là.

Cette synthèse s'interrompt avec les anthropoïdes. Arrivé à ce stade, la classification phylogénétique se perd dans des détails mineurs et le nombre

de clades (classes) devient envahissant.

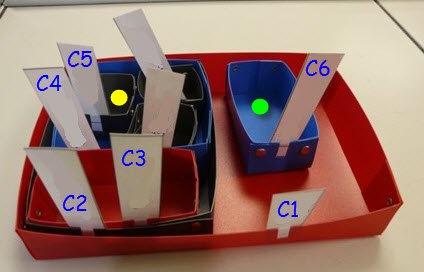

Fig. 2 : classification emboîtée

La phylogénétique est un système de classification emboîtée des êtres vivants.

Dans une classification emboîtée, un individu a les caractéristiques de toutes les boîtes qui le contiennent. Dans cet exemple, la pastille jaune a

les caractéristiques C1, C2, C4 et C5. La pastille verte, elle, a les caractéristiques C1 et C6.

La phylogénétique utilise les étapes de l'évolution comme caractéristiques.

La phylogénétique présente de grandes différences avec la classification classique. En phylogénétique, les poissons et les reptiles, par exemple, ne sont

pas des clades (classes) car ils ne permettent pas de respecter le principe de l'emboîtement.

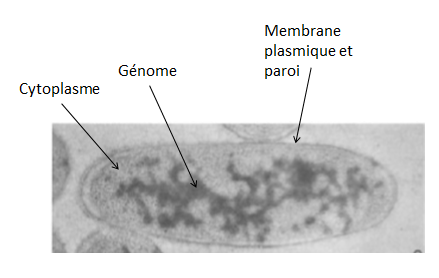

Fig. 3 : composition d'un procaryote

Une goutte de liquides (cytoplasme + génotype) entourée d'une membrane

Le premier organisme vivant est une goutte de liquides entourée d'une membrane (cellule (1)).

L'organisme en question est composé d'une seule cellule (unicellulaire) sans noyau (procaryote).

C'est une bactérie apparue il y a 4.280 Ma (millions d'années)(2).

Au début les bactéries sont autotrophes.

Comme les végétaux actuels, elles génèrent leurs composants vitaux à partir des substances minérales avec lesquelles elles sont en contact.

Les premières cellules vivantes consomment le S (soufre) présent dans l’eau.

Dès le début les cellules contiennent la recette de leur reproduction, l'ensemble de leurs informations génétiques, le génotype. Le reste de liquide,

le cytoplasme, contient tout ce qui est nécessaire en dehors du génotype.

La concurrence accrue pour l'approvisionnement en S entraîne une mutation qui amène des bactéries à consommer le C (carbone) présent dans l'eau. Se faisant elles rejettent du O2 (dioxygène). La réaction s'appelle photosynthèse et est l'un des événements les plus importants de l'histoire terrestre. En effet le dioxygène va insuffler à la vie toute l'énergie nécessaire à son extraordinaire développement.

Au départ, le O2 est un poison qui décime les bactéries. Heureusement une nouvelle mutation permet à certaines de s'adapter et de consommer ce gaz dissout dans l'eau. Notre ancêtre est un consommateur de O2.

Apparition de bactéries hétérotrophes, c’est-à-dire qui se nourrissent de substances produites par d’autres bactéries –substances organiques (3), vivantes, mortes,

excréments-.

Cette apparition s'explique par la prolifération de la vie et est le début de la chaîne alimentaire.

Rien que du (H) jusqu'ici.

Malgré son importance, le régime alimentaire des bactéries n'intéresse pas la phylogénétique.

En résumé, en deux milliards d'années, les bactéries ont diversifié leur alimentation et ont non seulement survécu mais conquis de l'espace vital.

Sans cela, elles auraient pu rester cantonnées à proximité immédiate des quelques soufrières, avec les conséquences qu'on imagine.

De plus, en considérant que la vie n'est rien qu'une série de réactions chimiques pour la fabrication de merveilles appelées protéines, l'évolution a eu tout

ce temps pour sélectionner la meilleure façon de fabriquer des protéines et ainsi de préparer l'avenir.

Fig. 4 : cellule eucaryote observée au microscope, recolorée artificiellement (x9.500)

Grâce à l’oxygène, et à l'excédent d’énergie qu'il procure aux cellules, une seconde membrane, interne, apparaît (noyau, cellules eucaryotes).

Ce noyau est une évolution fondamentale (séparation des fonctions par des membranes, protection de l'information génétique (génotype)).

En dehors du noyau, apparaissent des organites, prémisses des organes et de la spécialisation cellulaire (différenciation).

La cellule eucaryote est une structure compartimentée qui permet de séparer dans l'espace et dans le temps les différentes

réactions chimiques qui caractérisent la vie.

Bien qu'au sein d’une bactérie unicellulaire, c'est le début de la différenciation et le premier pas vers les organismes multicellulaires de plus

en plus complexes.

Tout ce qui vit est soit procaryote, soit eucaryote. Les procaryotes sont des quasi-bactéries (4) unicellulaires et ont très peu évolué depuis le temps

de nos aïeux communs. Tous les organismes vivants multicellulaires sont eucaryotes.

Fig. 5 : la faune d'Ediacara

Les premiers organismes multicellulaires sont des colonies de cellules peu différenciées mais rassemblées par le collagène (protéine apparue grâce à

la richesse en O2).

Cette proximité permet une entraide propice à la reproduction et constituant un avantage évolutif. Comme tout avantage évolutif, celui-ci aura

tendance à perdurer, avec des résultats futurs fondamentaux.

Pas de nouvelle caractéristique mais une appellation phylogénétique reconnue. (5)

En tant qu'hétérotrophe, eucaryote et multicellulaire, l'homme est un métazoaire ou animal (6).

Des cellules spécialisées apparaissent (différenciation) : des cellules musculaires, qui peuvent se contracter pour créer un mouvement d'ensemble,

des cellules nerveuses, qui permettent de coordonner ces mouvements, et des cellules sensorielles, qui permettent de déclencher ces mouvements...

Cette division du travail permet d'améliorer la performance de la colonie. Par exemple, dans une éponge, des flagelles brassent l'eau et amènent les aliments

vers une cavité digestive.

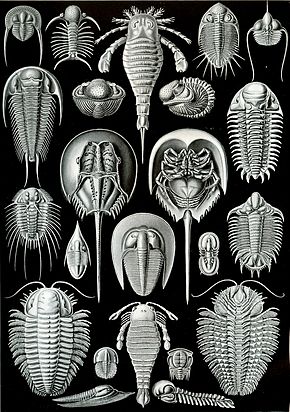

Fig. 6 : bilatériens

La différenciation cellulaire progressive permet à des animaux de se déplacer pour aller chercher la nourriture (au lieu d'attendre qu'elle passe à portée).

Les premiers capables de cette prouesse sont des vers.

La période vermiforme apporte une série de caractéristiques très importantes.

- Le vers est un tube digestif dont la bouche, à une extrémité, absorbe la nourriture et dont l'anus, à l'autre extrémité, excrète les déchets.

- Entre le « tube extérieur » que forme la peau et le « tube intérieur » qu'est le canal alimentaire, un tissu intermédiaire peut se développer et former

des organes internes de plus en plus complexes.

- La capacité de se déplacer suppose la coordination des efforts musculaires par un système nerveux qui évolue progressivement.

- Toutes ces nouveautés nécessitent des organismes qui en bénéficient un développement organisé.

Ce développement est organisé autour d'un axe tête / queue d'une part, et dos / ventre d'autre part. Ces deux axes conduisent à un plan d'ensemble où les

côtés droit et gauche tendent à être symétriques (bilatériens).

Fig. 7 : segmentation ou métamérie

Certains organismes vermiformes prennent une organisation segmentée (répétition tout le long du corps, de l'avant à l'arrière d'une structure fondamentalement

identique). Les vertébrés et l'Homme sont issus de ce type de vers. La répétition des vertèbres, des muscles abdominaux, des connexions nerveuses ... en sont

la preuve.

Nuance très phylogénétique, les embryons deutérostomiens développent l'anus avant la bouche.

On est peu de chose.

Ceux qui bénéficient d'un développement plus "noble" s'appellent les protostomiens.

L'intérêt de cette évolution est pour le moins mystérieux.

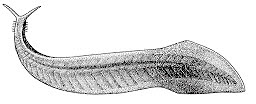

Fig. 8 : cordé

Pour rigidifier le corps, fixer les organes et les muscles les cordés développent une tige flexible (la corde) qui deviendra plus tard la colonne vertébrale.

Fig. 9 : Pikaia, le plus ancien cordé connu

La corde améliore la mobilité. Contrairement aux vers, les cordés ne sont plus tributaires du fond marin et nagent entre deux eaux. La troisième dimension

accroît encore leur espace vital.

Attention, une précision est nécessaire à ce stade.

Des cordés nagent. C'est nouveau pour nos ancêtres mais d'autres nageaient déjà avant eux (méduses ...).

Cette histoire est celle de l'homme et néglige volontairement celle des autres espèces.

Apparition de l'odorat chez certains cordés (7).

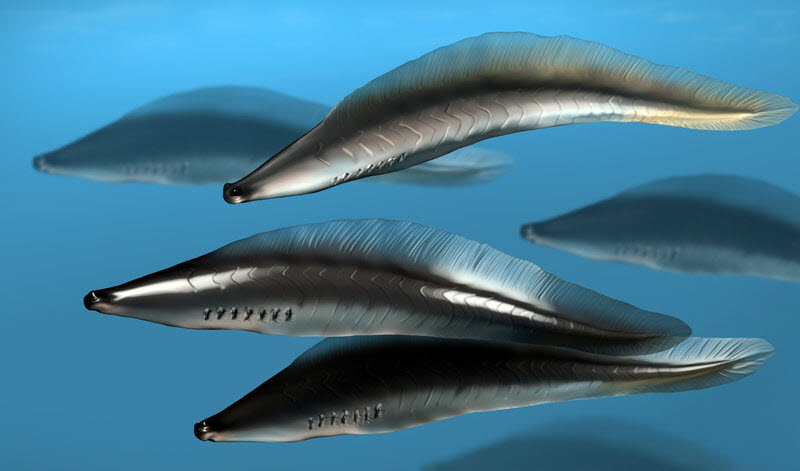

Fig. 10 : Haikouichthys, crâniate d'il y a 500 Ma

Apparition d'un crâne cartilagineux protégeant la partie antérieure du système nerveux.

Développement d'un squelette osseux ou cartilagineux interne, qui comporte en particulier une colonne vertébrale, composée de vertèbres qui protègent la

partie troncale du système nerveux central.

La bouche est équipée d'une mâchoire cartilagineuse.

Il s'agit de poissons. Ils ont une vessie natatoire capable de se gonfler afin de régler la profondeur.

Fig. 12 : premières nageoires

Les sarcoptérygiens ou vertébrés à membres charnus développent des nageoires qui deviendront des pattes.

Fig. 13 : Ectosteorhachis, premiers poumons

Avec des poumons alvéolés, évolution probable des vessies natatoires, ils s'adaptent aux eaux pauvres en oxygène.

Les poissons vont vers les faibles profondeurs. Ils s'approchent des bords, des lacs, des rivières.

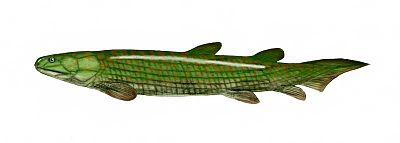

Fig. 14 : Ichthyostega, le plus ancien des vertébrés connus présentant des adaptations pour une locomotion autre que la nage

Un tétrapode est un vertébré dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est normalement pulmonaire.

Les pattes palmées remplacent les nageoires pour les déplacements dans les fouillis végétaux des berges immergées.

Les premiers tétrapodes sont des animaux exclusivement aquatiques, encore mal différenciés des poissons.

Les premières sorties de l'eau datent de -365 Ma.

Avec quatre pattes, ces animaux peuvent commencer la conquête de la terre ferme. Ils restent cependant dépendants de l'eau, au moins pour leur reproduction.

En effet, leurs embryons se développent dans l'eau.

Les amphibiens actuels (grenouilles, salamandres) sont proches des premiers tétrapodes.

L'indépendance à l'égard de l'eau s'accroît chez les amniotes dont l'embryon se développe dans un liquide amniotique enfermé dans un oeuf souple ou rigide

et qui le protège de la déshydratation.

En simplifiant, les premiers tétrapodes étaient les premiers amphibiens et les premiers amniotes étaient les premiers reptiles.

Les amniotes évoluent ensuite en deux groupes. Les synapsides et les sauropsides.

La différence entre les deux tient à l'ossature du crâne. Plus léger, plus résistant et avec une meilleure implantation des muscles de la mâchoire

chez les synapsides.

Tous les reptiles actuels et les oiseaux sont des sauropsides. Les mammifères sont des synapsides. Pour cette raison, ceux-ci sont aussi appelés reptiles

mammaliens.

Cette mutation crânienne est importante pour la suite. En effet elle va permettre l'évolution des mâchoires vers une meilleure implantation par rapport au

reste du crâne. Cette amélioration permettra au crâne d'augmenter de volume et au cerveau de se développer.

Fig. 15 : dimetrodon. 4 m et carnivore. Sa voile est un échangeur thermique

Début de la régulation thermique qui favorise les déplacements à toute heure et par tout temps.

Encore un accroissement de l'espace vital. Les pélycosaures étaient les vertébrés terrestres les plus communs et les plus répandus en leur temps.

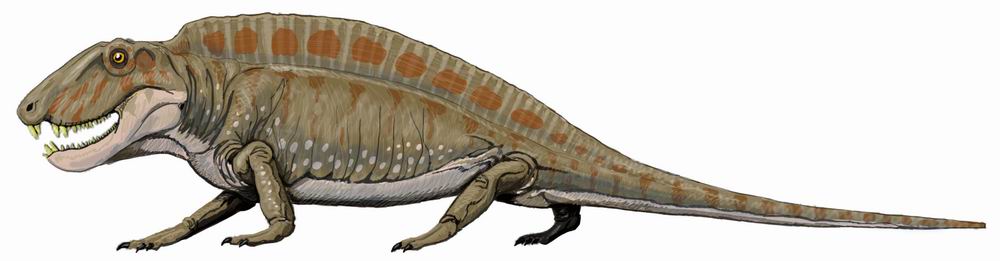

Fig. 16 : sphénacodon. 3 m et carnivore

La thermorégulation devient interne et la voile disparaît.

Les pattes s'implantent sous le corps ce qui favorise encore la mobilité.

Fig. 17 : pristerognathus vanderbyli

Amélioration de la dentition et grossissement de l'os dentaire (support des dents). Poils. Pattes sous le corps. Palais osseux permettant de respirer en

mangeant et améliorant la mastication.

Toutes ces mutations accroissent la mobilité (déplacement par tous les temps grâce aux poils, moins de fatigue de déplacement et vitesse grâce aux pattes).

Elles améliorent aussi l'alimentation (palais, dents).

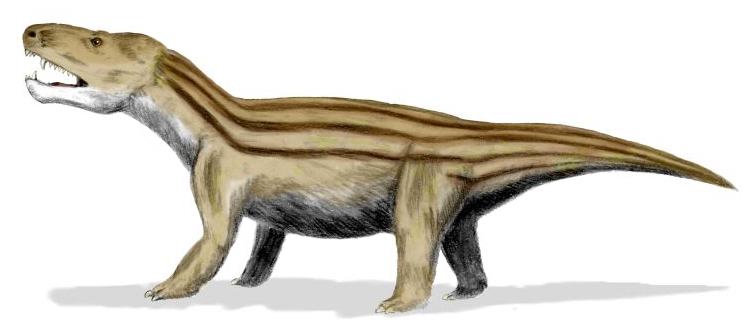

Fig. 18 : cynognathus

Les cynodontes pondaient encore.

Ceux des cynodontes dont les mammifères descendent étaient petits, nocturnes et insectivores.

Ces caractéristiques accélérèrent

- la différenciation des dents (molaires pour broyer les carapaces),

- le pelage et la régulation thermique (pour affronter le froid nocturne).

Il existe cinq clades entre les cynodontes et les mammifères. L'évolution d'un clade à l'autre est assez mal connue.

Ce qui est sûr, c'est que la lignée acquiert progressivement les caractéristiques des mammifères.

Fig. 19 : mégazostrodon. Premier mammifère connu

Quelles sont les caractéristiques des premiers mammifères.

4.000 Ma après l'apparition de la vie, ils ont

- un corps (eucaryote > métazoaire > bilatérien > ...)

- avec des os (...)

- et des organes (...).

- Leur squelette comprends un crâne susceptible de s'agrandir,

- une mâchoire bien implantée, justement, pour cet agrandissement,

- des dents différenciées pour une alimentation diversifiée faite de matières organiques,

- une colonne vertébrale pour rigidifier et soutenir l'ensemble,

- quatre pattes sous le corps pour faciliter les déplacements.

- Le système respiratoire est pulmonaire mais sans diaphragme.

- Le système digestif est limité par une bouche et un anus.

- Le système sanguin est à sang chaud et à température régulée. Leur pelage améliore l'isolation et réduit l'énergie nécessaire pour la thermorégulation.

- Le système nerveux est composé d'un cerveau et de nerfs. Il est capable de voir, sentir, goûter, entendre et toucher.

- L'ouïe dispose d'une oreille interne équipée d'osselets initialement parties de la mâchoire. Cette particularité permet aussi au crâne de se développer

indépendamment de l'oreille et de la mâchoire.

- Ils allaitent leurs petits avec des mamelles ou des pores de lactation.

Les premiers mammifères pondent des oeufs. Ils ressemblent à des rats, sont nocturnes et insectivores. Ils se font tout petits à côté des dinosaures qui

sont maîtres sur terre.

Les mammifères vont engendrer trois lignées liées à la gestation.

Les monotrèmes (-230 Ma) qui sont ovipares. Il n'en subsiste que trois espèces: l'ornithorynque et deux espèces d'échidnés, l'échidné à long bec et l'échidné

à court bec.

Fig. 20 : ornithorynque

Fig. 21 : échidné à long bec

Fig. 22 : échidné à court bec

Fig. 23 : opossum

Les Métathériens (-167 Ma) dont descendent les marsupiaux comme l'opossum.

Fig. 24 : eomaïa, le premier euthérien

Les euthériens (-125 Ma) ou placentaires chez qui toute la gestation est intra-utérine.

Fig. 25 : l'ancêtre des primates

L'ancêtre des primates.

Dans ce clade, les mâles ont un pénis externe qui pend et n'est pas soudé à l'abdomen sur tout son long.

Cette mutation est très caractéristique mais d'une utilité difficile à imaginer.

Fig. 26 : un des premiers primates

Orbites de grande taille orientées vers l’avant, vision binoculaire et stéréoscopique.

Pieds et mains à cinq doigts, préhensiles et dotés, la plupart du temps, d'un pouce opposable.

Ongles plats, coussinets tactiles ridés au bout des doigts (empreintes digitales).

Museau et odorat réduits.

Portées peu nombreuses. Gestation et développement juvénile, plus longs que chez les mammifères de taille comparable.

Cerveau généralement plus développé et aux caractères anatomiques uniques.

La vie dans les arbres et la nourriture à base de fruits favorise certaines mutations.

Pour faciliter les sauts de branche en branche, les yeux se déplacent vers l’avant de la face et permettent la vision stéréoscopique.

Les quatre mains favorisent les déplacements et les doigts favorisent la préhension.

La truffe est remplacée par le nez.

Dentition, forme du crâne.

Forme du nez, 32 dents.

Fig. 27 : proconsul

La queue remplacée par le coccyx.

La masse des adultes est généralement comprise entre 50 et 250 kg. La taille est grande, la musculature robuste avec des membres supérieurs puissants,

ce dernier point trouvant son origine évolutive dans le déplacement par brachiation et la suspension arboricole. Toutefois, le gorille et l'humain n'utilisent

plus ce mode de déplacement.

La marche est bipède mais, à l'exception des espèces du genre Homo, les grands singes africains pratiquent davantage la quadrupédie, dite « marche sur les

phalanges ».

La face des hominidés est prognathe et le cerveau particulièrement développé, comparé aux autres primates.

Comportement social très complexe, avec des interactions très importantes entre individus du même groupe et une grande expressivité faciale permettant

de manifester leurs émotions. Tous sont capables de communiquer de façon efficace et de manipuler des concepts abstraits. Les hominidés ont conscience

d'eux-mêmes (ils se reconnaissent dans un miroir, contrairement au chat, par exemple).

Le régime alimentaire des hominidés varie d'une espèce à l'autre.

Ce clade inclu aussi les chimpanzés et les gorilles.

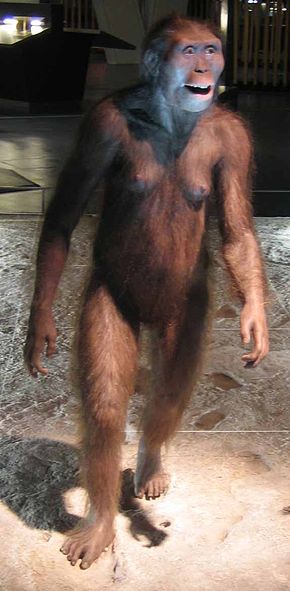

Fig. 28 : Australopithèque -4 Ma

Sous-famille des hominidés, comprenant les genres homo et australopithecus.

A partir d'ici, la classification phylogénétique devient trop complexe et les évolutions sans grande importance.

La cellule est la plus petite partie vivante d'un organisme. Elle est vivante parce qu'elle est capable de fabriquer de la matière vivante. Principalement des cellules identiques à elle-même.

Les traces de vie les plus anciennes ont 3.920 Ma, environ. Toutefois, les conditions nécessaires à son apparition étaient réunies depuis très longtemps. Il est probable que la vie est apparue entre ces deux époques. Soit entre -4.280 Ma et -3.920 Ma.

Substances - fabriquées par les cellules vivantes, - qui composent ces cellules et - qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Exemples : la membrane, l'ADN, les protéines. Les substances organiques constituent l'essentiel des cellules mais elles ne sont pas seules. Par exemple le O2 présent dans une cellule n'est pas organique.

La phylogénétique scinde le vivant en trois groupes initiaux. Bactéries et archées (quasi-bactéries) sont unicellulaires et procaryotes. Les eucaryotes constituent le troisième groupe auquel appartiennent tous les organismes multicellulaires.

En phylogénétique, métazoaire suit eucaryote sans évoquer hétérotrophe ni multicellulaire.

Cette approche manque de poésie et j'ai rendu l'histoire plus agréable en ajoutant ces détails peut-être erronés.

Moi : cellule > hétérotrophe > eucaryote > multicellulaire (donc métazoaire)

Phylogéné. : eucaryote > métazoaire (car hétérotrophe et multicellulaire).

Sans vouloir polémiquer, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule caractéristique supplémentaire entre deux clades. Là ça en fait trois.

Les végétaux sont autotrophes.

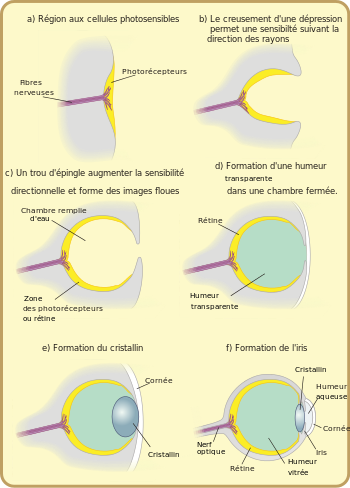

Fig. 29 : développement de la vue

L'odorat, le goût et la vue utilisent une même famille de protéines sensibles à la présence de molécules chimiques ou de photons.

Ces protéines existent déjà chez les procaryotes qui ont donc ces trois sens, mais de façon très limitée.

Voilà comment la vue pourrait s'être développée chez les vertébrés.

Haut